「不妊治療」と言っても、具体的に何をするのかわからず、不安に思う人もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、不妊の定義や検査に加え、治療法や保険適用、助成制度のあらましについてご紹介します。不妊治療の概要が知りたい方は、ぜひご覧ください。

不妊治療とは?

不妊治療について解説する前に、まずは不妊症の定義や割合、原因について説明します。

不妊症の定義

「不妊症」とは、医療の手助けがないと妊娠が成立しない状態のことです。日本産科婦人科学会では「妊娠を望む健康な男女が、避妊をしないで性交していたにもかかわらず、1年間妊娠しない場合」としています1)。令和3年に行われた調査によれば、日本では約4.4組に1組のカップルが不妊に悩んでいる状態です2)。

男女ともに加齢によって妊娠しにくくなるとわかっているほか、女性の場合は排卵障害や子宮内膜症などの病気も原因となります。妊娠を望むカップルは、「まだ不妊症とは言えないから」と1年を待たず、すぐに治療することが望ましい場合もあるでしょう。

不妊症を疑った場合、自分たちの体のことを知るためにもまずは専門の医師に相談することが大切です。

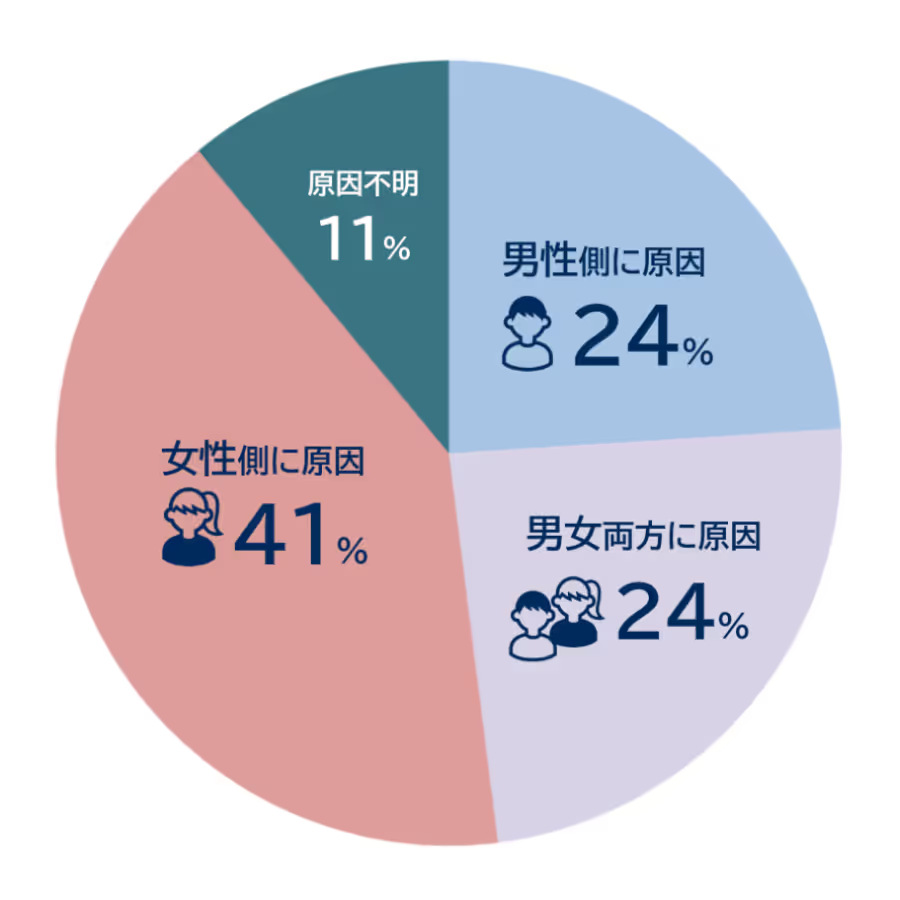

不妊の原因と割合

不妊の原因には女性側、男性側、両方に原因がある場合、原因が明らかでない場合があります。

WHOのレポートによると、女性因子41%、男性因子24%、女性及び男性因子24%、原因不明11%であったと報告されています。

不妊症は女性にだけ原因があると思われがちですが、実際には約半数で男性側の原因があることが分かっています。

不妊治療の種類

不妊にはさまざまな原因があり、カップルごとに最適な治療法が異なります。

一般不妊治療

一般不妊治療とは、主にタイミング法や人工授精など、体外受精を含まない不妊治療が該当します。

不妊治療において最初の段階となる、タイミング法・人工授精について説明します。

タイミング法

排卵日を予測し、排卵の1〜2日前から当日の妊娠に最適なタイミングでの性交を指導する治療法です。正確な排卵予測のためには、数回の通院が必要となります。

排卵予定日より前に経腟超音波検査で卵胞の大きさを測ります。一般に直径20mmほどで排卵するとされているため、卵胞の大きさから排卵日の推定が可能です。また、補助的に尿中や血中の排卵を促すホルモンの測定を行う場合もあります。

人工授精

人工授精は、排卵日に合わせて精子を子宮内に直接注入して妊娠を促す治療法です。排卵日の予測はタイミング法と同様に行いますが、持参していただいた精子を子宮内に直接注入する方法になります。精子に問題がある場合や性交障害がある場合などに適用されます。

採取した中で状態の良い精子を洗浄・回収し、カテーテルと呼ばれる細いチューブで子宮内に注入します。精子が卵管に到達しやすくし、受精の可能性を高める方法です。

人工授精は自然妊娠に近い治療法ですが、妊娠率は1周期あたり(1回の排卵あたり)約5〜10%と報告されています。また、女性の年齢や不妊の原因によっても妊娠率は異なります。

日本産婦人科医会は、3〜4周期人工授精を行っても妊娠しない場合、生殖補助医療へのステップアップを検討すべきだとしています3)。

なお、タイミング法、人工授精では、排卵誘発剤の内服や注射を行うことがあります。

生殖補助医療(ART:Assisted Reproductive Technology)

「生殖補助医療」とは、卵子を採卵術により体外に取り出して精子と受精させ、得られた受精卵を数日間体外で育ててから子宮内に移植する技術です。体外受精(IVF、conventional IVF)や顕微授精(ICSI)がこれに含まれます。

一般的に生殖補助医療は前述の一般不妊治療では妊娠が得られない不妊症に対して行われることが多いです。体外受精と顕微授精について、それぞれ詳しく解説します。

体外受精(IVF、conventional IVF)

卵巣から採取した卵子と精子を体外で受精させ、得られた受精卵を子宮内に移植する治療法です。タイミング法や人工授精では妊娠が難しい場合に適用されます。

まず、卵子を採取します。採卵法は、卵巣を刺激して複数の卵子を採取する方法と、刺激を行わず自然周期に合わせた方法の2種類です。採取した卵子に精子をふりかけて体外で受精させ、得られた胚を一定期間培養します。その間、女性側は着床に適した子宮内膜を作るためにホルモン治療を行い、成長した胚を子宮内に移植して着床と妊娠を目指します。

体外受精の妊娠率や生産率(出産まで至った割合)は、後述する顕微授精と合わせての実施成績として、日本産科婦人科学会から公表されています4)。2022年のデータの例を挙げると、30歳での妊娠率が28.4%、生産率が22.6%、35歳での妊娠率が26.2%、生産率が19.8%、40歳での妊娠率が16.8%、生産率が10.8%という結果になっています(いずれも総治療数に対する割合)。

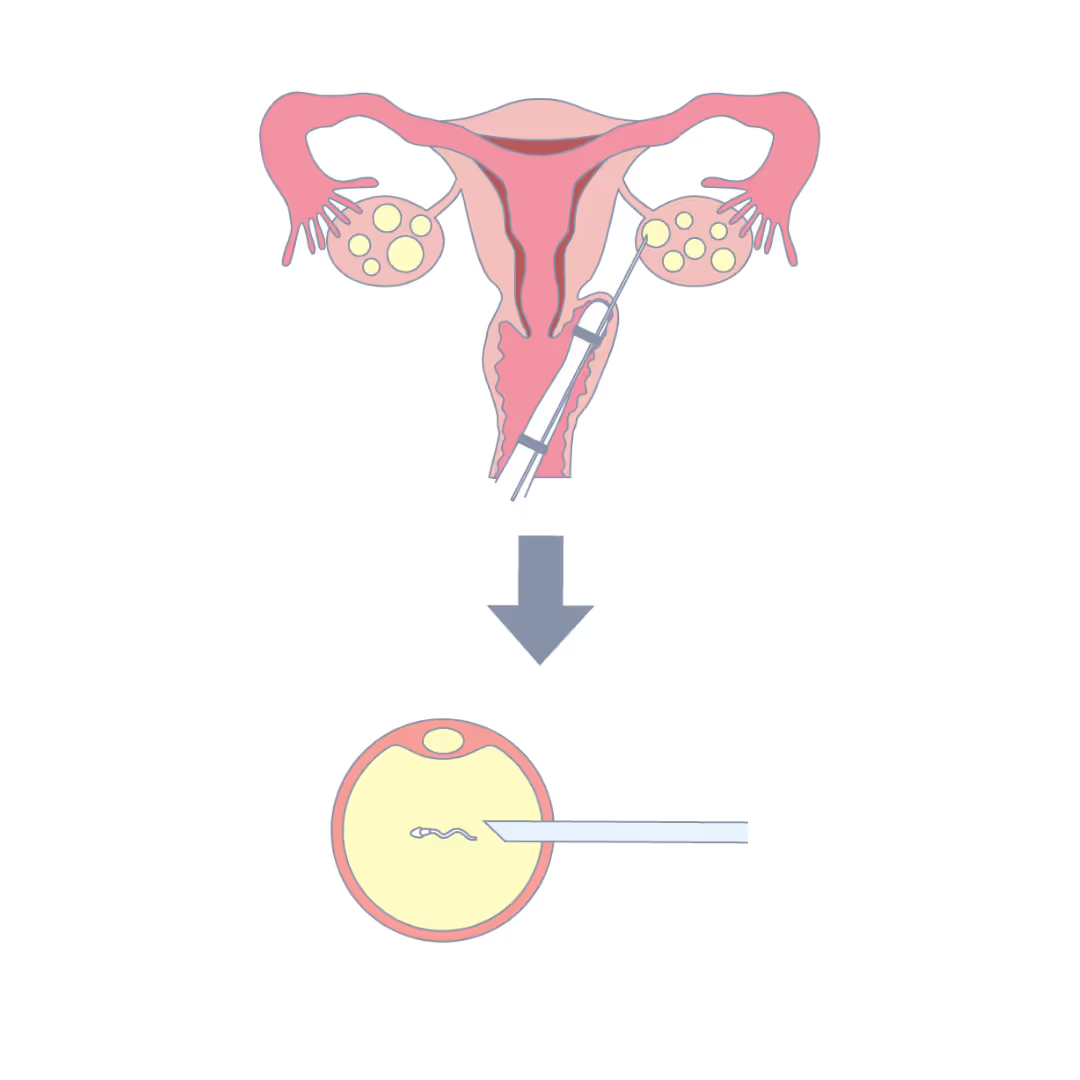

顕微授精(ICSI)

体外受精の一種で、精子を直接卵子に注入して受精を促す方法です。通常の体外受精では妊娠の可能性が低いと考えられる場合や精子の数が少ない場合などで実施されます。

卵子と精子を採取する方法は体外受精と同様です。受精にあたっては、良好な1つの精子を選び、顕微鏡で確認しながら、卵子の細胞質内に細い針で直接注入します。その後の流れも体外受精と同様です。技術的なリスクを伴う一方で、自然受精が難しい場合に受精率の向上が期待されます。

また、採卵で卵子を複数得られた場合、体外受精を行う卵子と顕微受精を行う卵子に分けて「スプリット法」を行うことがあります。

不妊かもと思ったらまずは検査を

「不妊治療はハードルが高い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、年齢とともに妊娠率は低下するとわかっており、不妊の原因によってもなるべく早く治療を始めた方がいいケースもあります。

不妊の原因は多岐にわたりますが、カップルの原因や希望を考慮したそれぞれの治療が必要です。不妊に悩んでいる場合、医療機関で専門的な検査を受けることも検討しましょう。

以下の項目では女性と男性それぞれの検査について解説します。

女性の検査

内診・経腟超音波検査

子宮や卵巣の状態を調べる検査です。内診では腟の中と腹壁を触診して痛みの有無を確認します。超音波検査では腟内にプローブを挿入して子宮や卵巣の画像をリアルタイムで観察し、子宮や卵巣の大きさ、筋腫や卵巣嚢腫などの病気を確認できます。

子宮卵管造影検査

子宮の形や卵管の異常を調べる検査です。X線で確認しながら腟から子宮に細い管を挿入し、造影剤を注入しながら行います。人によっては少し痛みを伴う場合もあります。この検査の後に卵管の通り道が確保されて妊娠することもあり、自然妊娠を望む時には大切な検査です。

子宮卵管造影検査について、詳しい内容を確認したい場合は下記のページをご覧ください。

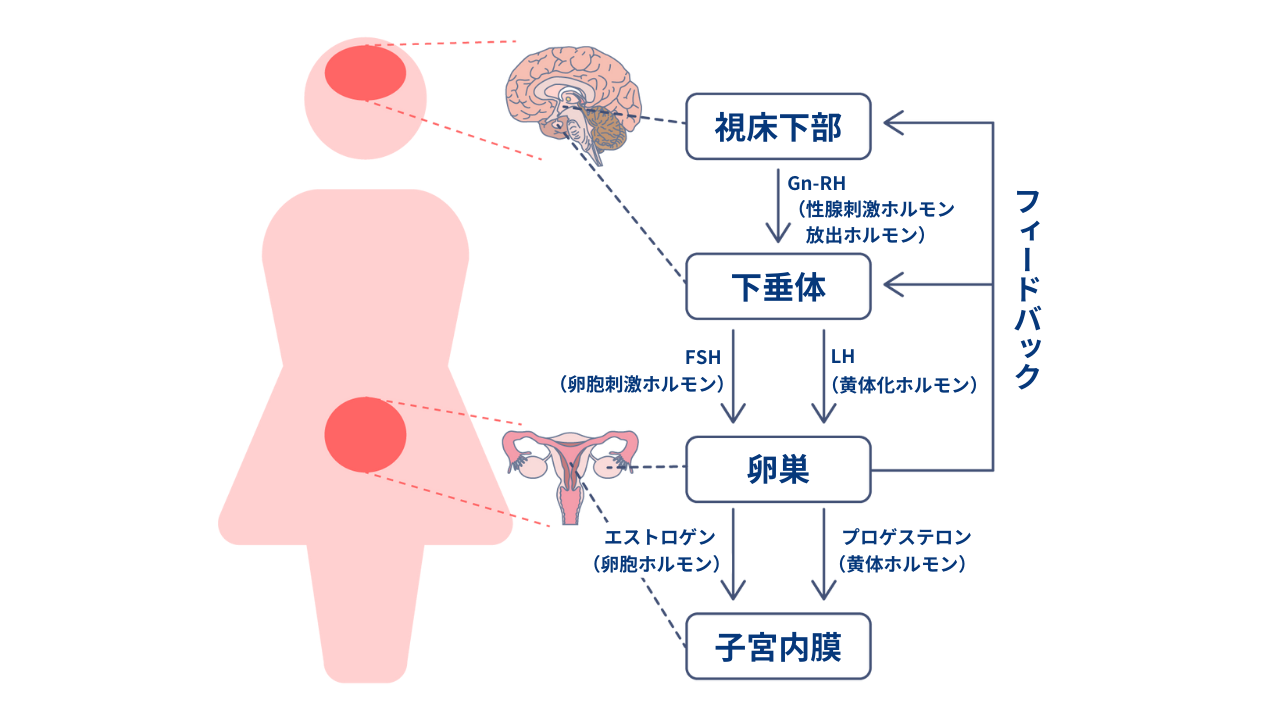

ホルモン検査

血液検査で妊娠に関わるホルモンを測定し、卵胞の発育や排卵の状態などを調べる検査です。具体的には、

- 黄体形成ホルモン(LH)

- 卵胞刺激ホルモン(FSH)

- エストラジオール(E2)

- プロゲステロン

- プロラクチン

- 抗ミュラー管ホルモン(AMH)

などの項目を調べます。さらに、女性ホルモンの分泌に関わる甲状腺刺激ホルモン(TSH)を調べる場合もあります。

ホルモンの分泌量は生理周期によって変動するため、月経時や排卵後の黄体期など、適切なタイミングで複数回行われることがあります。

ホルモン検査について詳しい内容を確認したい場合は、下記のページをご覧ください。

その他の血液検査

ビタミンD、亜鉛、鉄などの妊娠・出産に深く関わる栄養素や、卵管閉塞のリスクとなるクラミジアの感染歴などを血液検査で調べます。

治療の経過や不妊の原因によって、ご紹介した検査のほか、さらに専門的な検査(腹腔鏡検査、子宮鏡検査、各種免疫・内分泌検査など)を行うことがあります。

男性の検査

男性では一般的に精液検査を行って、精子を造る能力や精巣の炎症の有無を調べます。精液検査では、精液の量、精子の濃度、正常に動く精子の割合、精子の形などを観察します。

性行為や自慰を2~3日間ほど控えた後、精液を全量採取します。精液の状態は日によって変わるため、結果が思わしくない場合は3ヵ月ほど間をあけて再検査となることもあるでしょう。

不妊に悩むカップルの約50%には男性側にも原因があるとされています。そのため、男性の不妊原因の検査も適切な治療を選ぶ上で重要です。男性の場合も、治療の経過や不妊の原因によってご紹介した検査のほか、さらに専門的な検査を行うことがあります。

精液検査について、詳しい内容を確認したい場合は下記のページをご覧ください。

不妊治療は保険適用になる?

2022年4月から、人工授精などの一般不妊治療、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療が保険適用となりました。しかし、治療の内容や回数、年齢などには条件が設けられています。適用条件について、詳しく見ていきましょう。

保険適用となる不妊治療

不妊治療の種類によって、保険適用となる年齢や回数に制限が設けられています。

タイミング法や人工授精といった一般不妊治療には制限がありません。

一方で、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療には、以下のような制限があります。

- 年齢:治療開始時に女性の年齢が43歳未満である。

- 回数:初めて治療を開始する際の女性の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回まで、1子ごとに40歳以上43歳未満の場合は通算3回までの移植。

42歳で不妊治療を開始して治療中に43歳になった場合、その周期の胚移植までが保険適用となります。また、保険診療が適用となった胚移植の回数のみカウントされ、過去の助成金利用回数や治療実績は含めません。

自費診療となる不妊治療

不妊治療において、保険適用の年齢・回数制限を超えた治療や先進医療を受ける場合、自費診療として全額自己負担となります。不妊治療における先進医療とは、国の審議会で有効性や安全性の実績を認められた治療法です。自費診療は原則として保険診療と併用できませんが、先進医療と認められている治療法は保険診療と併用可能です。

また、不妊治療の先進医療に対して独自の助成金制度を設けている自治体もあります。先進医療を検討する場合は、ご自身が対象になる助成制度がないか確認してみるといいでしょう。

不妊症治療は助成金の対象にもなる

以前からあった助成金に関しては、不妊治療が保険適用になったことで国による従来の助成制度としては終了しましたが、独自の助成制度をスタートさせている自治体は多くあります。

都道府県の制度に加えて、市区町村単位でも助成制度を設けている場合がありますので、助成対象となる条件や金額の決め方は自治体ごとに異なります。詳細は各自治体のホームページで確認しましょう。以下で、具体例として東京都の制度と渋谷区の制度をご紹介します。

東京都の例

東京都の制度では、体外受精及び顕微授精を行う際に、「1回の治療で保険診療と併せて実施した先進医療」にかかった費用が助成対象となります。保険診療分は対象外です。また、一般不妊治療、体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合も対象になりません。なお、内容については東京都の公式サイトを出典としています5)。

また、助成対象となる条件は以下のように決められています。

- 「1回の治療」開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦である、または事実婚だと証明できる夫婦である。

- 指定医療機関で先進医療に該当する特定不妊治療を受けている。

- 「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満である。

- 助成金額は対象の先進医療にかかった費用の7割で、上限は15万円。

「1回の治療」とは、医師の判断による一連の治療過程のことで、採卵から胚移植までの一連の流れ、または採卵を伴わない胚移植のみの場合が該当します。

自治体独自のサポートもあり(東京都渋谷区の例)

都道府県の制度とは別で、さらに独自のサポート制度を設けている自治体があります。ここでは渋谷区を例にあげてご紹介します。なお、内容については渋谷区の公式サイトを出典としています6)。

渋谷区では、1回の治療につき、自己負担額の合計費用(保険診療の自己負担分+先進医療にかかった費用)について、1回あたり上限10万円の助成があります。男性不妊治療を行なった場合は、その治療について10万円まで助成されます。

具体例として、東京都と渋谷区の助成制度を併用する場合を見てみましょう。

保険診療での自己負担額が15万円、先進医療の費用として30万円かかったとします。

- 渋谷区からの助成:自己負担額上限の10万円が助成される

- 東京都からの助成:先進医療の費用の7割にあたる21万円のうち、上限の15万円が助成される

よって、渋谷区の助成金10万円+東京都からの助成金15万円=合計25万円が助成されることになります。

不妊治療に関するよくある質問

不妊治療を考えている人から寄せられるよくある質問と回答をご紹介します。

Q.不妊治療を始めるタイミングはいつですか?

妊活に不安や悩みがある方は、思い立ったときに不妊治療専門の医療機関を受診することをお勧めします。

不妊症の定義では、妊活を始めてから1年間妊娠しない場合とされてはいますが、もしも妊娠しにくい原因がある場合は早めの治療が必要なこともあるので、特に妊娠率が低下し始める30代以降の方は、1年を待たずに妊娠の試みが正しいかどうかを確認し、妊娠する確率を高める方法があるかどうかを医師と相談することが重要です。

Q.不妊治療の妊娠率はどれくらいですか?

不妊治療による妊娠率は、治療の種類やカップルの年齢・不妊の原因などによって異なります。

一般的には、原因不明の不妊症患者においてタイミング法の妊娠率は1回あたり約5%、人工授精では約5~10%と言われています。また、人工授精で妊娠が成立した患者さんの約9割は3~4回目までで結果が出ているとされています。

体外受精では、33歳頃までの治療あたりの妊娠率は約3割ですが、その後徐々に低下し40歳では約1割と報告されています。

どのような治療法をどのようなステップで行っていくのかについて、カップルでじっくり相談し選択することが大切です。

分からないことや不安なことがあれば、ぜひ医師・医療スタッフにご相談ください。

おわりに

参考文献

1)日本産科婦人科学会.不妊症.日本産科婦人科学会ウェブサイト

https://www.jsog.or.jp/citizen/5718/

2)国立社会保障・人口問題研究所. 第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査. 国立社会保障・人口問題研究所ウェブサイト

https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou16/doukou16_gaiyo.asp

3)日本産婦人科医会.10.人工授精(AIH:Artificial Insemination with Husband’s semen).日本産婦人科医会ウェブサイト

https://www.jaog.or.jp/lecture/10人工授精/

4)日本産科婦人科学会. 2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績. 日本産科婦人科学会ウェブサイト

https://www.jsog.or.jp/activity/art/2022_JSOG-ART.pdf

5)東京都福祉局.東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要.東京都ウェブサイト

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou

6)渋谷区.渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成.渋谷区ウェブサイト

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/ninshin/funin-fuiku/seisyokuhojyo.html