精子を調べる検査は一般的に精液検査と呼ばれ、精子の濃度・運動率・形態などを評価します。この記事では精子の検査を受ける目安や検査の流れ、費用、結果の見方について解説します。ご自身やパートナーの検査を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

精子を調べる検査とは?

精子の検査(精液検査)は、主に男性に不妊の原因があるかどうかを調べます。検査は数日の禁欲後に射精した精子を顕微鏡で観察し、以下のような項目を確認します。

- 精液量

- 精子の濃度

- 精子の運動率

- 総精子数

- 前進運動精子数

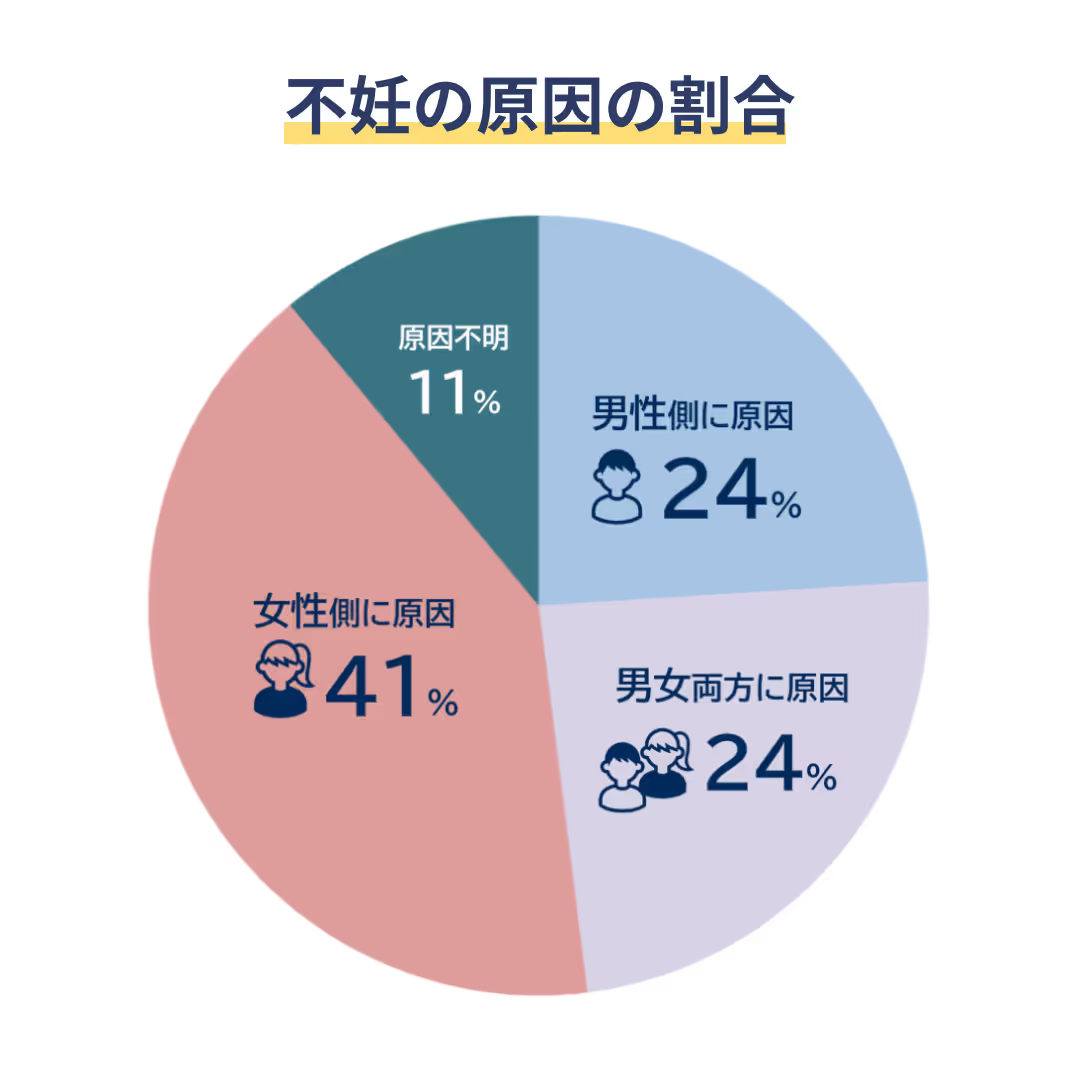

WHO(世界保健機構)の報告では、男女による不妊の原因の割合は以下のとおりです。

「男性のみ」「男女ともに」を合計すると、不妊カップルの約半数は男性側にも要因があります。精液検査を受けることで、妊娠しづらい要因を知る手がかりとなり、今後の検査や治療、生活改善などに役立ちます。

精子の検査を受ける目安

精子の検査を受ける目安は、主に次の3つのいずれかに当てはまる場合です。

- 妊活12か月以上の人

- 特定の症状や既往歴がある人

- ブライダルチェックをしたい人

それぞれ詳しく解説していきますので、精液検査を受けるべきか迷っている方は参考にしてください。

妊活12か月以上の人

WHO(世界保健機構)では、不妊の定義を「避妊せずに性交を続けても12か月以上妊娠に至らない状態」としています1)。そのため、妊活を1年以上続けても妊娠しない場合は、不妊検査を受けることが推奨されます。

女性と比べて緩やかですが、男性も35歳を過ぎると、徐々に精子の質が低下すると言われています2)。男性の場合、明確な基準はありませんが、女性は35歳以上で6か月妊娠しない場合、40歳以上ではさらに早くに受診することを推奨されています3)。

妊活を1年以上続けている方や、妊活中で年齢が気になる方は、精液検査を検討しましょう。

特定の症状や既往歴がある人

男性不妊の原因で、最も多いのが精索静脈瘤で、全体の約40%を占めます4)。精索静脈瘤とは、精巣(睾丸)に血液を運ぶ静脈がこぶ状に膨らむ状態で、血液の流れが滞ることで精巣の温度が上がり、精子をつくる力が低下します。

また、過去に精巣上体炎を起こした人も精液は出ても、精子が出にくくなることがあります。

精巣上体炎とは、精子を蓄える管に炎症が起きる病気で、多くは細菌感染(尿路感染や性感染症など)が原因です。クラミジアや淋菌といった性感染症、前立腺炎・尿道炎から炎症が広がることもあります。

さらに、以下のような病歴がある場合も、精子をつくる機能に影響が出ることがあります。

- おたふく風邪で陰嚢(いんのう)が腫れた

- 抗がん剤・放射線治療を受けた5)

- AGA治療薬を使用している6)

こうした病歴や薬の使用歴がある場合、まずは精液検査を受けるべきか医師に相談しましょう。

ブライダルチェックをしたい人

これから妊活を始めたい方は、ブライダルチェックとして精液検査を受けることが選択肢となります。不妊は男性側が関与するケースが約半数のため、カップルで受診し、現状を共有しておくことで妊活の方針が立てやすくなります。

当院での男性のブライダルチェックでは、精液検査に加えて性感染症や風疹など、妊娠や出生児に影響する感染症のチェックも行っています。

例えば当院では、以下のような検査を行っています。

【妊活セット(22,150円)】

- 精液検査(一般検査)

- 血液検査:男性ホルモン・クラミジア・風疹・感染症(HIV等)

- 医師によるカウンセリング

なお、ブライダルチェックは自費診療となり、検査項目は医療機関によって異なります。費用や検査項目は、事前に受診する医療機関のホームページなどで確認しましょう。

関連記事:男性ブライダルチェック

精液検査の流れと費用

一般的には以下のような流れで精液検査を行います。

トーチクリニックでは、精子を提出いただいた日に精液検査の結果をお伝えします。(血液検査や精子DNA断片化検査(DFI検査)/精液抗酸化力検査(TAC検査)の結果は後日)

費用は精液検査と医師によるカウンセリングを実施するブライダルチェックで、4,650円で提供しています。血液検査などの追加検査を希望する場合は検査項目によって費用が異なるため、「男性ブライダルチェック」のページをご確認ください。

関連記事:精液検査

精子の採取方法と注意点

精液検査の精度は、採取時の条件や検体の取り扱いによって、大きく左右されます。特に重要なのは「禁欲期間」と「採取後の取り扱い」です。

正確な検査結果を得るために、これら2つの注意点について詳しく解説していきます。

検査前は2〜3日禁欲する

WHO(世界保健機構)のガイドラインでは精液検査の前に2〜7日間の禁欲を推奨していますが、トーチクリニックでは、少し短めの2〜3日間の禁欲期間を推奨しています。

関連記事:精液検査や不妊治療の採精でおすすめの禁欲期間について

自宅で採精するときは保存方法に気をつける

精液検査で正確な結果を得るには、採取は用手射精(マスターベーション)で行い、コンドームや潤滑剤の使用は避けてください。

自宅での採精の際は、次の2つにも注意しましょう。

- 採取後は保管温度に気を付ける(約20℃〜常温程度が推奨)

- なるべく早めに医療機関に提出する(採精後2時間以内が目安)

射精後は、時間とともに精子の運動性が低下するため、できるだけ早く検査することが大切です。

詳しい持ち込み方法や注意点は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:精液検査や不妊治療での精子精液の持ち込み方法について

精液検査の項目と結果の見方

精液検査では、顕微鏡などの専用の機器を用いて、精子や精液の状態を確認します。主な検査項目は次のとおりです7)。

これらの基準値は、1年以内に自然妊娠した、健康な男性の精液データをもとに算出されています。そのため、数値が基準を下回ったからといって、必ずしも不妊というわけではありません。

精液検査の結果は、禁欲期間や体調、採取する時間などによっても変動するため、1回の検査だけでは判断はできません。結果が悪かった場合、3か月程度の再検査が推奨されています。

男性不妊の原因と検査・治療

精液検査の結果は、男性不妊の原因を特定するための手がかりになります。

ここでは、結果が基準値を下回った場合に行う追加検査や治療の選択肢、日常生活で改善できるポイントについて解説します。

男性不妊の主な原因と追加検査

男性不妊の原因は、主に次の3つに分けられます2)。

- 造精機能障害:精子をつくる力が弱い

- 精路通過障害:精子の通り道が狭い、または閉塞している

- 性機能障害:勃起障害や射精障害など

精液検査で何度も基準値を下回る場合は、血液検査や超音波検査、精子DNA断片化検査(精子の遺伝情報を調べる検査)などを行います。

どの検査が必要かは、精液検査の結果や過去の病歴によって異なるため、専門医に相談することが大切です。

男性不妊の治療と生活習慣による精子への影響

男性不妊の治療方法は、原因によって異なります。例えば、ホルモン異常の場合はホルモン補充療法、精索静脈瘤が原因なら外科的治療などを行います8)。

また、特別な疾患がなくても、以下のような生活習慣によって精子の量や運動率が低下することもあります9)。

- 喫煙

- 過度な飲酒

- 長時間の高温環境(サウナなど)

妊活中の方や精液検査で異常があった方は、生活習慣の見直しも重要です。ただし、結果が悪かった場合は、自己判断せずに必ず専門医に相談してください。

おわりに

参考文献

1)World Health Organization. Infertility. WHOウェブサイト

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

2)日本産科婦人科学会. 不妊症. 日本産科婦人科学会ウェブサイト

https://www.jsog.or.jp/citizen/5718/

3)日本産婦人科医会. 不妊カップルに対する治療のアルゴリズム. 日本産婦人科医会ウェブサイト

https://www.jaog.or.jp/note/(1)不妊カップルに対する治療のアルゴリズム/

4)日本泌尿器科学会. パートナーがなかなか妊娠しない. 日本泌尿器科学会ウェブサイト

https://www.urol.or.jp/public/symptom/14.html

5)国立がん研究センター がん情報サービス. 妊孕性. 国立がん研究センターウェブサイト

https://ganjoho.jp/public/support/fertility/fertility_02.html

6)Samplaski MK, Lo K, Grober E, Jarvi K. Finasteride use in the male infertility population: effects on semen and hormone parameters. Fertil Steril. 2013;100(6):1542-1546. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012200/

7)World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 6th ed.

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/343208/9789240030787-eng.pdf?sequence=1

8)American Urological Association; American Society for Reproductive Medicine. Diagnosis and Treatment of Infertility in Men: AUA/ASRM Guideline. Part II. ASRM website.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/diagnosis-and-treatment-of-infertility-in-men-aua-asrm-guideline-part2

9)日本生殖医学会. 一般のみなさまへ 生殖医療Q&A Q15:男性不妊の場合の治療はどのようになるのですか? 日本生殖医学会ウェブサイト

http://www.jsrm.or.jp/public/funinsho_qa15.html