妊活は「女性のもの」と考えられがちです。しかし、WHOによる不妊症原因調査では不妊原因は男性48%、女性65%(いずれも「男女ともにあり」を含む)と言われており、妊娠の成立には、男性の健康状態や生活習慣も大きく関わっています。

この記事では、妊活における男性の役割やできること、注意すべき生活習慣、受けられる検査などについてわかりやすく解説します。

妊活で男性にできること

まず、妊活で男性にできる代表的なことを8つご紹介します。どれも今日から取り組めることばかりです。ぜひ参考にしてください。

食生活を整える

妊活のためには、男女ともにバランスのよい食事が大切です。厚生労働省の食事バランスガイドなどを参考1)に、主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物を過不足なく摂取することを心がけましょう。

魚介類に多く含まれる「オメガ3脂肪酸」は、質のよい精子を作るのに重要だとされています。意識的に摂取しましょう。

適度な運動を心がける

適度な運動は、精子の質や量によい影響を及ぼすことがわかっています。加えて、肥満が男性不妊に関与していることも明らかになっています。

運動による血流の改善や筋肉量の増加は、メンタルヘルスにもよい影響を与えるため、妊活によるストレスにも効果的だといえます。ウォーキングや筋トレなど、取り組みやすい運動を生活のなかに取り入れてみましょう。

禁煙する

喫煙は、精子の数や運動率を低下させます。それだけでなく、精子の奇形率が上がったり、勃起不全が起きたりすることもあり、妊活の妨げになる可能性があります。

また、喫煙は女性にも大きな影響が及びます。女性自身が禁煙していても、パートナーの受動喫煙によって、赤ちゃんの発育障害、先天性異常の増加につながることがあるのです。妊活を考え始めたら、禁煙しましょう。

お酒はほどほどにする

アルコール摂取と妊娠との関係性については、多くの研究がされています。どれくらいの量や期間、摂取すると妊娠に影響するのかは厳密には明らかになっていませんが、一部の研究ではアルコール代謝に関わるミトコンドリアアルデヒド脱水素酵素(ALDH2)低活性型および不活性型の男性がアルコールを摂取すると、精子の運動率などに悪影響を与えるという報告もあります2)。

ALDH2低活性型および不活性型の男性は東アジア人に多く、日本人の男性でも半数程度が該当します。上記のような点からも妊活の成功率をあげたい場合は、なるべくお酒も控えるようにするのが良いでしょう。

睾丸の周りを温めすぎない

睾丸の周りが温まると、精子の形成に一時的な悪影響が及ぶことがわかっています。

具体的には、長風呂、サウナ、締め付けの強い下着、長時間座ったままの姿勢、膝の上でのパソコン作業などは控えましょう。

ストレスを溜めない

ストレスは、男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌を低下させ、精子をつくる機能の低下や勃起不全を引き起こすといわれています。また、ストレスがある状態は、パートナーとの関係性の悪化にも繋がりかねません。日頃からストレス発散を意識しましょう。

十分な睡眠を心がける

妊活のためには、体を健康な状態に整えておくことが大切です。そのためには、質のよい睡眠が欠かせません。

厚生労働省は、適切な睡眠時間を1日あたり6~8時間としています3)。妊活を成功させるためにも、睡眠時間を十分に確保しましょう。

パートナーと十分にコミュニケーションをとる

妊活は二人三脚で取り組むものです。気になることや悩みはパートナーと共有し、共に乗り越えていく姿勢が大切です。

妊活に必要な男性の検査

「これから本格的に妊活を始めたい」「なかなか妊娠が成立しない」という男性は、検査を受けるのもひとつの選択肢です。

ここでは、精液検査と、性感染症の検査について解説します。

精液検査でわかること

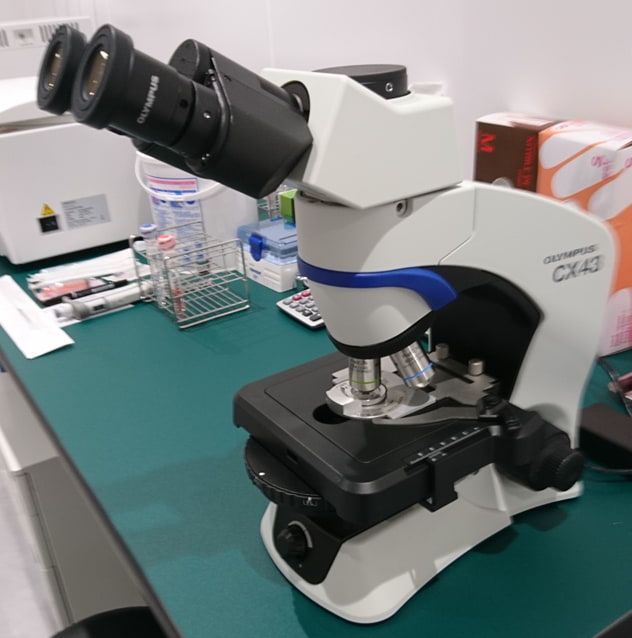

妊活において、男性側の身体の状態を知る手段のひとつが精液検査です。精液検査は、専用の容器に精液を入れ、精子の量や運動率を確認する検査で、泌尿器科や不妊治療に対応した産婦人科などで受けられます。

検査を通して現時点での状態を把握することで、必要に応じた生活習慣の見直しや、身体の状態に合った適切な不妊治療につなげられます。

また、医療機関によっては血液検査やエコー、触診を含めた精密検査を受けられることもあります。検査の実施は必須ではありませんが、気になる場合や不安がある場合は、選択肢のひとつとして検討してみるのもよいでしょう。

精液検査については、以下の診療ページで詳しく解説しています。

関連ページ:精液検査

感染症の検査

妊活を始める際には、風疹の抗体検査や、性感染症の有無を確認しておくと安心です。

風疹は、女性が妊娠中に感染すると、赤ちゃんに先天的な疾患や障害が生じる(先天性風疹症候群)リスクがあります。よって、パートナーである男性も風疹抗体の有無を確認し、抗体が不十分であれば麻疹風疹ワクチン(MR)を接種しておくと良いでしょう。

HIV、梅毒、クラミジアなどの性感染症は、女性が感染すると不妊や赤ちゃんへの感染のリスクを伴います。

性感染症は、男性では自覚症状が出にくく、気づかぬうちにパートナーへ感染させてしまうこともあります。妊活を始める前に、男性も検査を受け、必要に応じて治療を受けることが大切です。保健所では匿名で受けられる場合もあります。

妊活における男性の役割とは?

妊活や不妊治療は、女性のものだけではありません。男性・女性の両方が「ふたりのこと」として捉え、二人三脚で歩んでいくことが大切です。

妊活について知ること

妊活を始めるにあたって、男性も妊活や妊娠に関する基本的な知識や女性側の体の仕組みを理解することが、なによりも重要です。

男性側もライフプランを考えたり健康管理をしたりすることが大事であり、不妊の原因は男性側・女性側の両方に可能性があるということを知っておくことも必要です。

男性不妊の原因は主に造精機能障害、性機能障害、精路通過障害などがあり、原因や対処法もそれぞれ異なります。

男性不妊について気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:男性不妊の原因|検査内容や費用、治療法についても解説

妊活を「ふたりごと」として捉え、支え合うこと

妊活中は心身ともにプレッシャーを感じやすくなります。パートナーへの気遣いや精神面のサポートによって、ふたりの絆がより強くなるでしょう。その結果、妊活に前向きに取り組めるようになります。

また、女性の卵子の質が年齢とともに低下していくのと同様に、男性の精子も年齢とともに数が減少していきます。加えて、不妊の原因の半分ほどは男性側にも関わっていることも明らかになっています。このことからも、妊活や不妊治療が女性だけの問題ではないことがわかるでしょう。

日本では、男性が女性と一緒に不妊治療に来るケースが少ないといわれています。パートナーと一緒に受診し医師の話を聞く、パートナーが受診した後は労うなど、妊活を「ふたりのこと」として捉えることから始めてみましょう。

自身の健康と生活習慣を整えること

妊活のために今すぐに男性が取り組めることのひとつとして、生活習慣を整える、心身の健康を維持することがあげられます。食生活の見直しや運動は、パートナーと協力して一緒に取り組めば、ふたりで一緒に、妊活に備えた体づくりができるでしょう。

男性の妊活に関するよくある質問

男性の妊活に関するよくある質問とその回答をご紹介します。妊活を始めるにあたって、正しい情報を得ておきましょう。

Q:男性ですぐに妊娠できる人の特徴は?

パートナーの妊娠のしやすさには精子の量や運動率、年齢などが影響します。しかし、妊娠の成立には女性の月経周期や年齢も大きく影響しており、男性側の要因だけで判断するのは難しいといえます。

Q:妊活するならお酒はいつからやめるべき?

前述のとおり、妊娠しやすさと飲酒量に関しては明らかになっていない面がありますが、精子の運動率などに影響を与える可能性が報告されています。妊活を考え始めたら、節度ある飲酒を心がけましょう。

Q:AGAや持病の治療中でも妊活できる?

AGA治療薬の中には、性機能や精子に影響を与えるものもあります。AGA治療薬以外では、抗うつ薬、抗がん剤なども、性機能や精子に影響することがあります。持病や内服中の薬がある場合は、妊活を始める前に必ず主治医に相談しましょう。

Q:妊活中はコーヒーを飲まない方がいい?

男性のコーヒーの摂取は、一部の研究で妊娠までの期間の延長などの報告がありますが、影響はないとしている報告も多く、必ずしも悪影響はないと考えられます4)。

しかし、コーヒーに含まれるカフェインの過剰摂取は健康そのものに影響することがあるため、極端な量の摂取は避けるべきです。

適切な摂取量の例として、カナダ保健省では1日あたり健康な成人で400 mg(コーヒーをマグカップで約3杯)まで、カフェインの影響がより大きい妊婦や授乳中、あるいは妊娠を予定している女性は300mg(コーヒーをマグカップで約2杯)までとしています5)。

Q:サプリメントは妊活に効果的?

男性によるサプリメント摂取結果の例として、高濃度精製ドコサヘキサエン酸(DHA)配合のサプリメントで精子の直線運動率が改善されたという報告があります6)。また、コエンザイムQ10で精子濃度、運動率が改善され7)、亜鉛+葉酸で精子濃度に改善効果ありとの報告もあります8)。現在の精子の状態によっては有効である可能性もありますが、必ずしも摂取すれば良いというわけではありません。

妊活がうまくいかない場合などは、専門の医師と話したり必要な検査を実施した上で、対策を相談するのが良いでしょう。

おわりに

参考文献

1)厚生労働省. 食事バランスガイド. 厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html

2)Greenberg DR, Bhambhvani HP, Basran SS, et al. ALDH2 expression, alcohol intake and semen parameters among East Asian men. J Urol. 2022;208(2):406-413.

https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000002682

3)厚生労働省. 健康づくりのための睡眠ガイド2023. 厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf

4)Ricci E, Viganò P, Cipriani S, et al. Coffee and caffeine intake and male infertility: a systematic review. Nutr J. 2017;16(1):37.

https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-017-0257-2

5)厚生労働省. 食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A. 厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170477.html

6)日本脂質栄養学会. 精子無力症に対するDHAサプリメント投与の効果. 日本脂質栄養学会

https://plaza.umin.ac.jp/jsln/committee/omega28.html

7)Lafuente R, González-Comadrán M, Solà I, López G, Brassesco M, Carreras R, Checa MA. Coenzyme Q10 and male infertility: a meta-analysis. J Assist Reprod Genet. 2013;30(9):1147-1156.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10815-013-0047-5

8)Buhling K, Schumacher A, Zu Eulenburg C, Laakmann E. Influence of oral vitamin and mineral supplementation on male infertility: a meta-analysis and systematic review. Reprod Biomed Online. 2019;39(2):269-279.

https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(19)30230-5/fulltext