不妊治療は一般的にタイミング法から始まりますが、妊娠に至らない場合は人工授精、体外受精・顕微授精へとステップアップしていきます。この記事では、各種不妊治療の成功率や費用、ステップアップのタイミングを解説しています。今の治療に不安がある方や次のステップを考えている方は参考にしてください。

不妊治療のステップアップの流れ・タイミング・費用

不妊治療は、身体的・精神的な負担や費用を考慮し、治療をステップアップするのが一般的です。特に理由がなければタイミング法から始め、妊娠に至らない場合に人工授精、体外受精・顕微授精へと進みます。年齢が高い方や、これまでの治療で結果が出ていない方には、高度な不妊治療である生殖補助医療(ART)への移行が推奨されるケースもあります。

ステップ1:タイミング法

タイミング法は、最も妊娠しやすいといわれている排卵の1~2日前から当日に性交するよう指導する方法です。

医師が卵胞の大きさや尿中ホルモンを測定し、排卵日を正確に推定することで妊娠のチャンスを最大限に高められます。タイミング法は、自然な妊娠に近く、体への負担が少ないのが特徴です。そのため、不妊治療の最初のステップとして選択されます。

タイミング法についての詳細は以下の診療内容ページをご覧ください。

タイミング法の成功率

原因不明の不妊症の場合、タイミング法1回あたりの妊娠率が約5%ですが、6か月間継続することで累積妊娠率は約50%とされています1)。継続することで、自然妊娠に近い確率で妊娠の可能性が高まりますが、年齢や体の状態によって、タイミング法ではなかなか妊娠まで至らないケースもあるため、医師の判断で早めに次のステップに移る場合もあります。

タイミング法にかかる費用

タイミング法は、1周期あたり約10,000円(保険適用)と比較的安価な治療法です。ただし、排卵誘発剤の使用の有無や種類によって費用は変動します。

なお、この費用には、再診料や調剤料は含まれていません。

タイミング法から人工授精へステップアップするタイミング

タイミング法を半年程度試しても妊娠に至らない場合は、次のステップとして人工授精を検討します。この期間はあくまで目安であり、年齢や不妊の原因によって最適なタイミングは異なります。医師と相談し、個々の状況に合わせた判断が大切です。

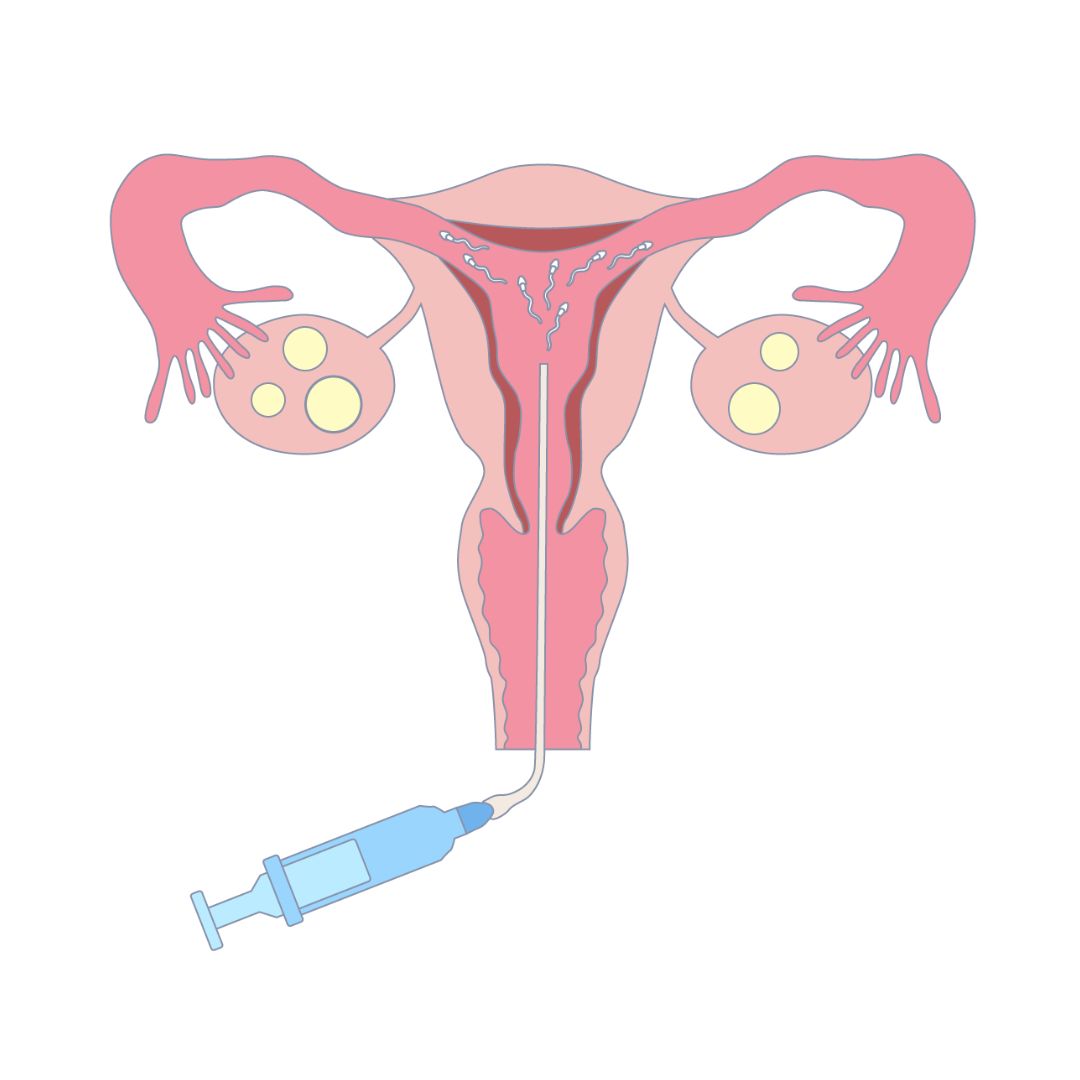

ステップ2:人工授精

人工授精は、マスターベーションなどで採取した精子を細い管である「カテーテル」を用いて直接子宮の中に注入する方法です。

精子が卵子に到達するまでの進路の妨げとなるものを減らし、受精の機会を高めます。場合によっては、排卵誘発剤を併用することもあります。

人工授精についての詳細は以下の診療内容ページをご覧ください。

人工授精の成功率

人工授精の成功率は、1周期あたりの妊娠率が5〜10%、人工授精を4周期以上行った累積妊娠率は40歳未満で約20%、40歳以上で10〜15%というデータもあります2)。人工授精でも年齢や体の状態は、妊娠の成功を左右する重要な要素であり、医師の判断で早めのステップアップが検討される場合があります。

人工授精にかかる費用

2022年4月より、人工授精にかかる費用は保険適用になりました。経済的負担が軽減されるため、以前よりもチャレンジしやすくなっています。

人工授精そのものにかかる費用は、保険適用で3割負担の場合、1回あたり5,460円です3)。なお、保険適用となる年齢や適応回数の上限はありません。

この金額以外に、診察代や超音波検査などの検査費が別途かかります。また、必要に応じて排卵誘発剤や黄体補充を行う場合は、その薬剤費も追加で必要となります。

人工授精から体外受精へステップアップするタイミング

人工授精で妊娠に至るケースの多くは、3~6回目までの治療で結果が出ると言われています。そのため、この回数までに妊娠しない場合は、より高度な不妊治療である体外受精へのステップアップを考慮する時期となります。体外受精は、人工授精で妊娠が難しい場合にも対応できる可能性があるのです。

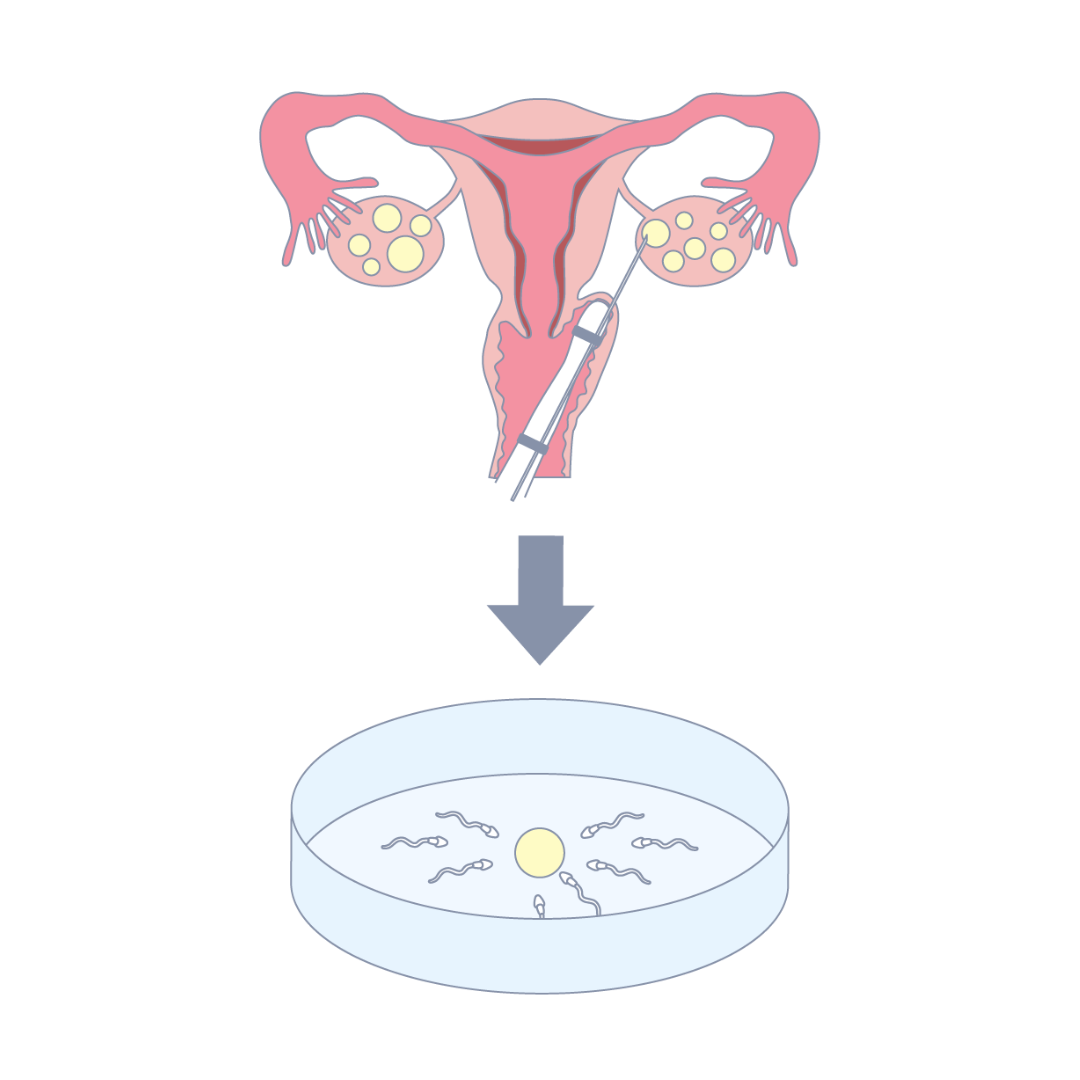

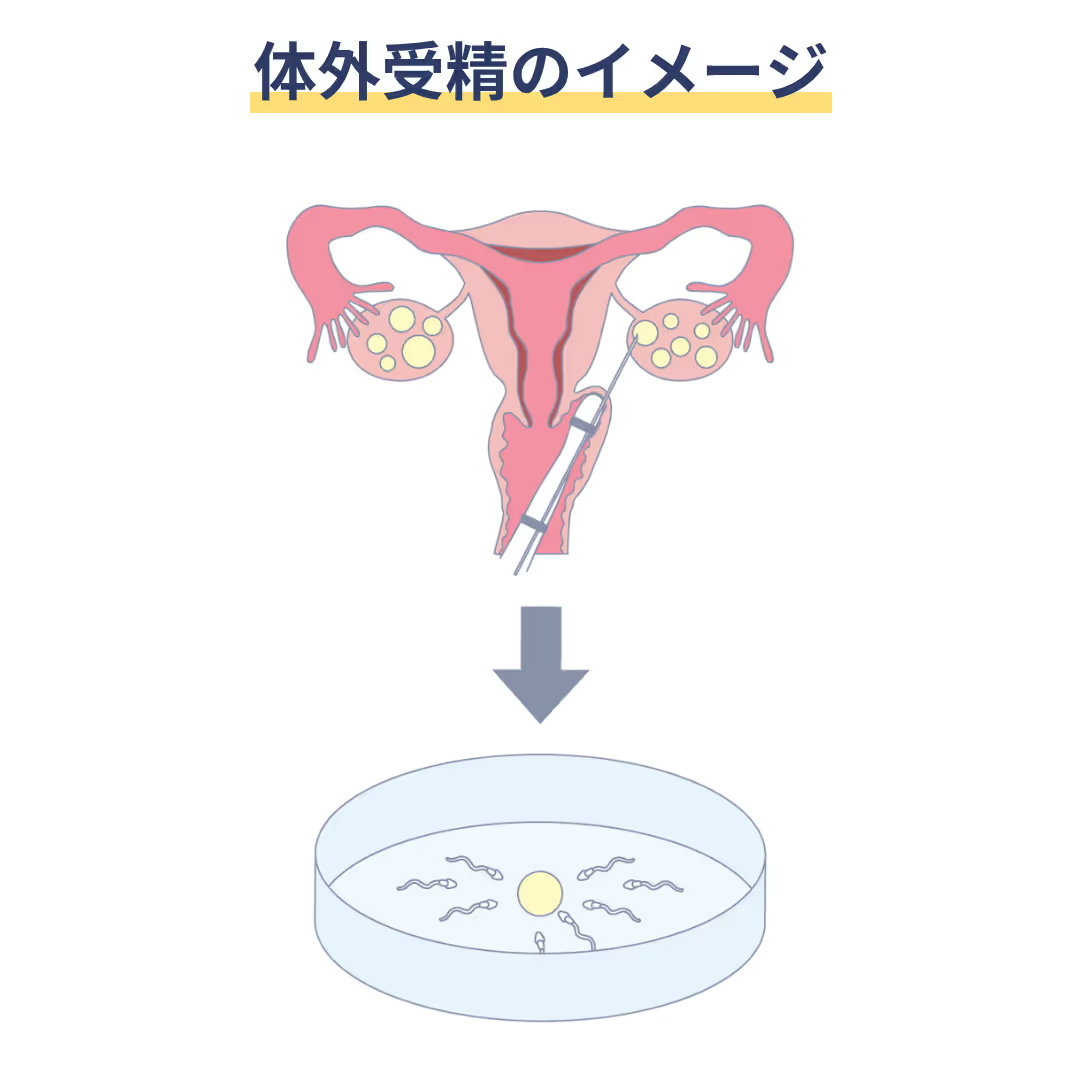

ステップ3:体外受精

体外受精(c-IVF)は、卵胞を穿刺して採取した卵子を、シャーレの上で精子と受精させる方法です。受精卵は3~5日間培養した後、カテーテルで子宮内に移植するか、凍結保存します。凍結保存された受精卵は、適切なタイミングで融解(解凍)し、子宮内に移植することができます。

この治療は卵子と精子の出会いの場を体外に設ける方法です。

体外受精についての詳細は以下の診療内容ページをご覧ください。

体外受精の成功率

日本産科婦人科学会が公開している「ARTデータブック2022」によると、体外受精の総治療数に対する妊娠率(後述の顕微授精と合算)は、25〜29歳で27.9%、30〜34歳も同様に27.9%、35〜39歳で22.8%、40〜44歳で11.7%です4)。タイミング法・人工授精の一般不妊治療と比較して、より高い妊娠率が期待できますが、年齢とともに妊娠率が低下する傾向は同様であり、体外受精も開始年齢はなるべく早い方が望ましいと言えます。

体外受精にかかる費用

体外受精は保険適用の治療法です。採卵・採精、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養・胚凍結保存、胚移植が保険適用となります。ただし、体外受精と顕微授精については、年齢と回数に制限があります。

体外受精そのものの費用は保険点数で3,200点、3割の自己負担だと9,600円となります3)。その他の費用に関しては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

体外受精から顕微授精へステップアップするタイミング

体外受精の累積妊娠率は、治療を6回まで行うと上昇傾向が見られますが、それ以降は上昇が認められにくいとされています。そのため、6回を超えても妊娠に至らない場合は、次の治療法を検討する必要があるでしょう。また、重度の造精機能障害がある場合や、体外受精で受精障害が認められるケースでは、最初から顕微授精のステップへ進むことが推奨されます。

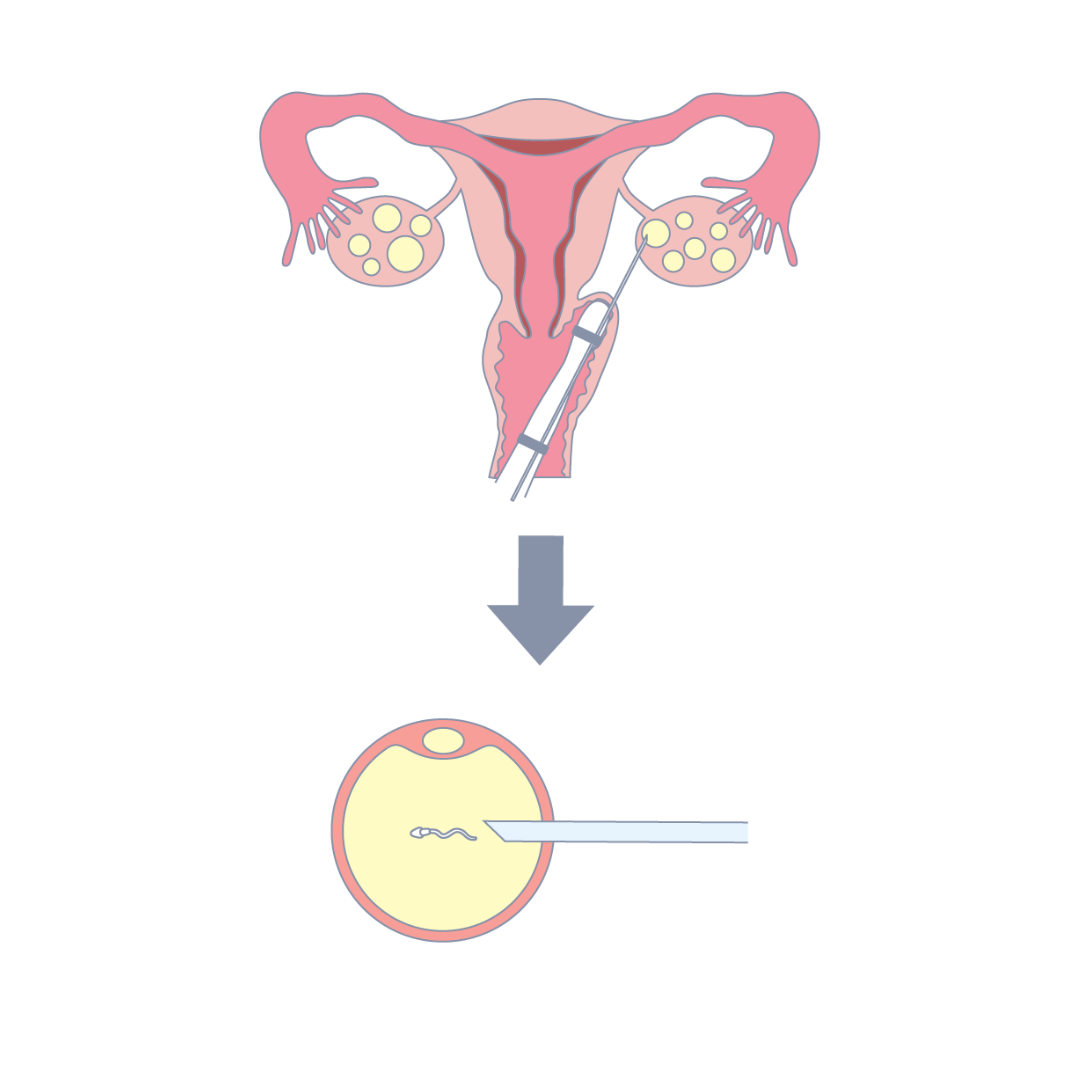

ステップ4:顕微授精

顕微授精(ICSI)は、顕微鏡で拡大しながら、採取した卵子に注射針で精子を直接注入して授精させる非常に高度な技術です。精子数が少ない、あるいは精子の運動能力が低いと言った男性不妊の場合に多く実施され、男性不妊治療と組み合わせて行われることもあります。授精卵は体外受精と同様に3~5日間培養した後、子宮内に移植するか凍結保存されます。

顕微授精についての詳細は以下の診療内容ページをご覧ください。

顕微授精の成功率

顕微授精の成功率は、体外受精についての記載でも触れたように「体外受精」と「顕微授精」の合算の数値が公開されています。25〜29歳で27.9%、30〜34歳も同様に27.9%、35〜39歳で22.8%、40〜44歳で11.7%です4)。

顕微授精にかかる費用

体外受精そのものの費用は治療の個数により異なり、以下のとおりです3)。

その他の費用に関しては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

トーチクリニックが提供する不妊治療について

トーチクリニックには生殖医療専門医が在籍し、一般不妊治療(タイミング療法、人工授精)に加えて、高度生殖医療(体外受精、顕微授精など)も提供しています。

恵比寿駅・上野駅から徒歩1分の便利な場所に位置し、土日も開院しており、働きながらでも通いやすい環境を提供しています。

不妊治療で新たなステップを考えている方は、お気軽にご相談ください。

不妊治療で利用できる助成金や制度

不妊治療には高額な費用がかかるというイメージがあるかもしれませんが、国や自治体によるさまざまな助成金や制度を活用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

これらの制度を上手に活用し、治療を継続するための支えにしましょう。

東京都で利用できる助成金

不妊治療が保険適用になったことで、国による従来の助成制度は終了しましたが、多くの自治体が独自の助成制度をスタートさせています。中でも東京都では、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業を実施しています。これは保険診療と併用して実施される先進医療が対象です。東京都に住民登録があり、対象となる先進医療を受けている方が助成の対象となります。

助成額は治療内容によって異なりますが、最大15万円が設定されています。詳細な用件や申請方法については、東京都保健福祉局のWebサイトでご確認ください。

高額療養費制度

保険適用になった不妊治療の窓口負担額は原則3割です。さらに、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から月末まで)で上限額を超えた場合、超えた分の額が支給される「高額療養費制度」があります。

この制度を利用することで、一時的な医療費負担を大幅に軽減できます。申請が必要のため、ご自身の加入している健康保険組合や市町村の窓口に問い合わせましょう。

医療費控除

医療費控除は、世帯で支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。不妊症の治療費や人工授精の費用など、医師による診療等で支払われる医療費は、医療費控除の対象となります。

そのため、高額な不妊治療費を支払った場合は積極的に活用しましょう。不妊治療で助成金を受け取った場合は、その助成金額を差し引いた分が医療費控除の対象となります。

不妊治療の成功率を高めるポイント

不妊治療の成功率を高めるには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。睡眠、食事、運動など規則正しい生活を心がけましょう。

一般的に健康に良いとされる食生活を心がけ、過度な肥満や無理なダイエットによる痩せ過ぎに気をつけましょう。喫煙は妊娠率を低下させる大きな要因となるため、禁煙が推奨されます。

また、カフェインの大量摂取も避けた方が良いでしょう。しかし、これらはあくまで個人でできることの範囲です。もし今の治療でなかなか結果が出ないと感じているのであれば、治療の種類を変えることや、思いきって不妊治療専門クリニックに転院することを検討すると良いでしょう。

おわりに

参考文献

1)公益社団法人 日本産婦人科医会.9.タイミング

https://www.jaog.or.jp/lecture/9-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0/

2)公益社団法人 日本産婦人科医会.10.人工授精(AIH:Artificial Insemination with Husband's semen)

https://www.jaog.or.jp/lecture/10%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%8E%88%E7%B2%BE/

3)厚生労働省.令和6年 厚生労働省告示第57号 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf

4)公益社団法人 日本産科婦人科学会. 2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績.

https://www.jsog.or.jp/activity/art/2022_JSOG-ART.pdf