妊活中の方にとって、卵管造影検査は重要な検査のひとつです。いつ受けるのがよいのか、どのような検査なのか疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、卵管造影検査を受ける適切なタイミングや検査内容、トーチクリニックでの検査の流れについて詳しく解説します。

卵管造影検査はいつ受けるのがよい?生理終わりかけのタイミングがよい理由について

卵管造影検査を受ける適切なタイミングは、生理が終わりかけの時期です。ここでは、なぜこの時期が推奨されるのか、生理周期が不規則な場合の対応についてなどを解説します。適切なタイミングで検査を受けることでより正確な診断が可能となり、妊活の成功につながります。

なぜ生理終わりかけのタイミングがよいのか

卵管造影検査は生理終わりかけに受けることが推奨されています。具体的には月経開始から7〜10日目頃です。この時期が適している理由は、生理終わりかけの時期は妊娠の可能性が低いためです。卵管造影検査はX線を使用するため、受精卵が被爆することがないようこの時期が推奨されています。

また、生理終わりかけの時期は子宮内膜が薄くなっているため、子宮や卵管の形態を正確に観察するのに適している時期といえます。

生理周期が不規則な場合はどうすればよい?

生理周期が不規則な場合は、基礎体温の測定結果や超音波検査などを参考に、医師が適切な検査時期を判断するため、医師の指示に従いましょう。

卵管造影検査とは?妊活にとって大切な検査である理由

卵管造影検査とは、卵管の通過性や癒着の有無、子宮の形態などを調べる検査です。ここでは、卵管造影検査の内容や卵管の役割について解説します。妊活するにあたって大切な内容ですので、ぜひ参考にしてください。

卵管の役割と妊娠への影響について

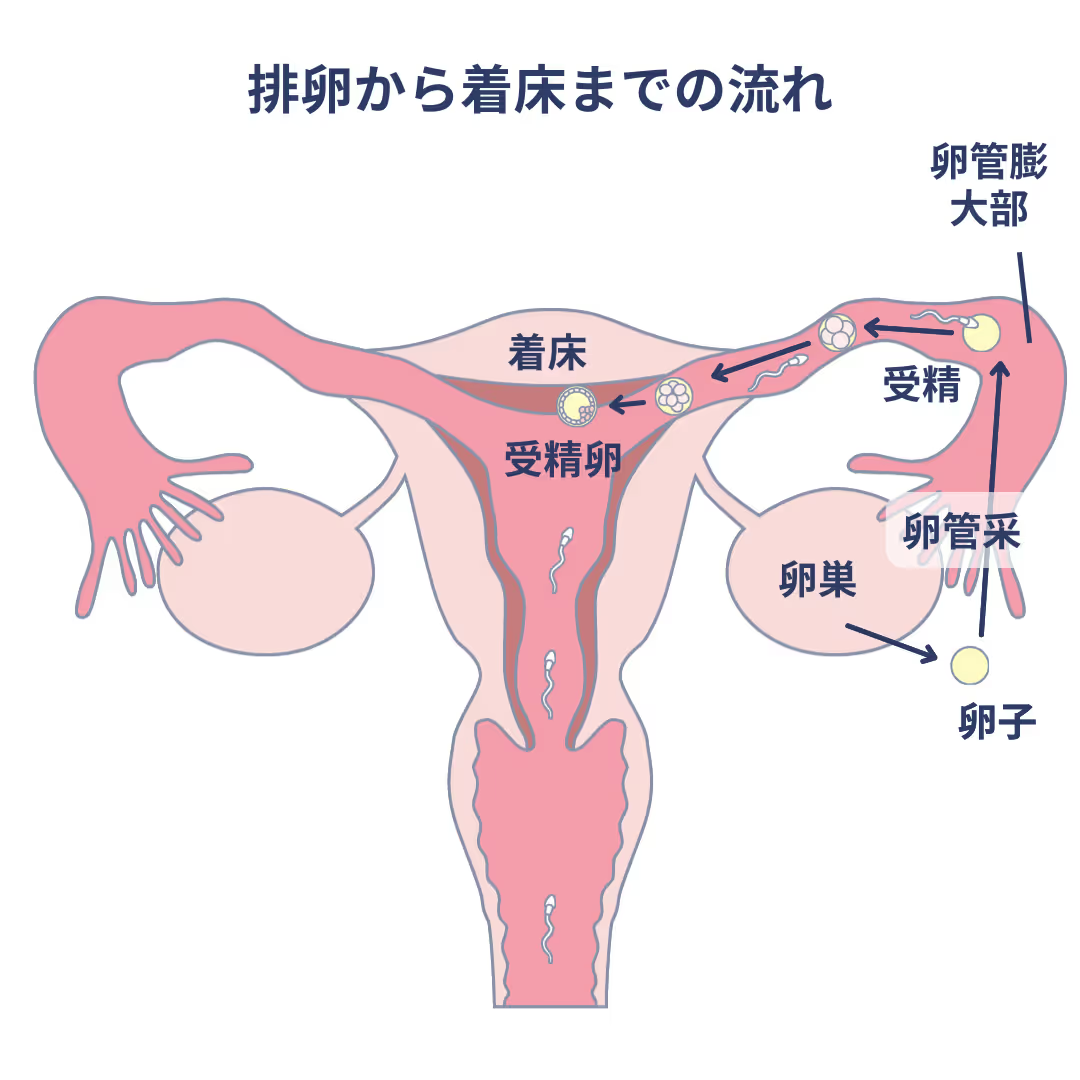

卵管は妊娠成立において、主に以下のような役割を担っています。

- 卵子を取り込む:卵巣から排卵された卵子を卵管采(らんかんさい:卵子を受け止める部分)で取り込む

- 精子を運ぶ:子宮を通ってきた精子を卵管膨大部へと運ぶ

- 受精を助ける:卵管内で精子と卵子が出会い、受精が行われる

- 受精卵の発育をサポートする:受精卵が成長するための適切な環境を提供する

- 受精卵を子宮に運ぶ:受精卵を子宮へと運び、着床の準備を整える

妊娠が成立するためには、これらの機能が正常に働いていることが不可欠です。卵管造影検査によって卵管の機能を評価することで、妊娠を妨げる原因がないかを確認することができます。

卵管造影検査でわかること

卵管造影検査では造影剤を使用してX線撮影を行うことで、以下のような内容がわかります。

子宮の形態や状態

- 子宮の大きさや形に異常がないか

- 子宮内腔の癒着の有無

卵管の通過性や病変、卵管周囲の癒着の有無

- 左右の卵管がきちんと通っているか

- 通過性が悪い場合、どこが狭窄や閉塞しているのか

- 卵管留水症(らんかんりゅうすいしょう:卵管に水が溜まり腫れること)の有無

- 卵管周囲の癒着の有無

子宮の形態や卵管の通過性などに問題があると、妊娠率に影響を及ぼす可能性があるため早期発見が重要です。また、卵管造影検査の影響として、卵管の通過性が改善されて妊娠しやすくなるケースがあると報告されています。

卵管造影検査の詳細については、こちらの記事でも解説しています。併せて参考にしてください。

関連記事:子宮卵管造影検査(HSG)でなにがわかる?痛みの有無や検査時間・費用について

トーチクリニックには生殖医療専門医が在籍し、不妊治療の高度生殖医療を提供しています。子宮卵管造影検査も実施しており、検査結果についても専門的な立場から適切な情報提供をしてサポートします。

恵比寿駅・上野駅から徒歩1分の便利な場所に位置し、働きながらでも通いやすい環境を提供しています(子宮卵管造影検査は現在は恵比寿院のみ)。

子宮卵管造影検査などの検査や不妊治療にご関心のある方は、お気軽にご相談ください。

トーチクリニックでの検査の流れと注意点について

ここでは、事前の確認事項や準備、当日の流れや検査後の過ごし方についてなど解説します。

卵管造影検査を受ける前の準備

卵管造影検査を安全に行うために、事前確認が必要な項目があります。

- 甲状腺機能の確認

- アレルギーの有無

- 妊娠の有無

- 感染症の有無

事前確認は検査の安全性を確保するために欠かせません。甲状腺機能やアレルギーの有無は造影剤使用の可否を判断する重要な要素であり、妊娠や感染症の確認は検査による合併症を防ぐために必要です。

他にも、検査当日までに生理用ナプキンや替えの下着、保険証や検査同意書を準備しておくとよいでしょう。

卵管造影検査当日の流れ

- 検査当日の朝食後から抗生剤を内服、検査の30分前に鎮痛剤の内服

- 当日は同意書、生理用ショーツ1枚、ナプキン1枚を持参

- 来院後に事前血液検査の結果を確認、内診室で超音波検査を行い子宮の傾きを確認

- 処置室で同意書の確認

- レントゲン室へ移動

- X線透視を行いながら子宮内にゆっくり造影剤を入れる

卵管造影検査後の注意点

安全に過ごすために、いくつかの検査後の注意点があります。

日常生活

- 通常、検査後すぐに帰宅可能、痛みが強い場合は院内で様子を見る

- 翌日からは通常通りの生活をしていただいて問題なし

入浴について

- 検査当日はシャワー浴のみとし、湯船には入らない

性行為について

- 検査当日は控える

検査後に軽度の腹部不快感を覚える場合もありますが、強い腹痛や多量の出血が現れた場合は速やかな対応が必要です。

子宮卵管造影検査については、以下のページでも詳しく解説しているので参考にしてください。

関連ページ:子宮卵管造影検査

卵管造影検査の痛みはいつまで続く?痛みの程度や軽減方法について

卵管造影検査による痛みは、検査後すぐに和らぐことが多いです。ここでは、検査による痛みの程度や発生するタイミング、持続時間について解説します。

卵管造影検査の痛みの程度や持続時間について

卵管造影検査時の痛みの程度は、生理痛のような痛みと表現されることが多いです。主に痛みが発生するタイミングは、カテーテル(造影剤を注入するための細い管)挿入時や造影剤注入時です。なお、卵管が狭窄している場合は、造影剤が通る際に強い痛みを感じることがあります。

痛みの持続時間は検査中のみであることが多く、検査後は速やかに痛みが改善される場合がほとんどです。

トーチクリニックでの痛みの軽減に対する取り組みについて

トーチクリニックでは疼痛の緩和のために鎮痛剤の処方を行っているのと、造影剤を時間をかけて優しく注入することで、卵管造影検査にできるだけ痛みを感じないように工夫をしております。

卵管造影検査時の痛みについては、こちらの記事でも解説しています。

関連記事:卵管造影検査は痛みがある?痛みの理由と痛みを和らげる方法

卵管造影検査の結果はいつ出る?

卵管造影検査は、造影剤を注入してX線で撮影しながら進める検査であるため、検査後すぐに医師から説明をもらえるケースが一般的です。検査自体は15〜30分程度が目安であり、全体をみてもそこまで時間がかかる検査ではありません。

治療が必要な場合について

卵管造影検査では、卵管の閉塞や狭窄、卵管周囲の癒着や子宮奇形などが判明する場合があります。

卵管の閉塞や狭窄がある場合

卵管の閉塞や狭窄がある場合、精子と卵子が出会いづらく妊娠が成立しにくい可能性があります。状況に応じて、細い管を使って卵管を広げる治療を行うことがありますが、一般的には体外受精の適応になります。

卵管周囲の癒着がある場合

卵管の周りが癒着していると、卵管がうまく動けなくなり、卵子を取り込みにくくなります。タイミング法や人工授精でも妊娠しない場合は体外受精の適応になります。

子宮奇形や子宮内の癒着がある場合

子宮の形が通常と異なっていたり、子宮内が癒着していたりする状態では、受精卵が着床しにくかったり、妊娠の状態を維持しにくかったりする場合があります。体外受精でもなかなか妊娠しなかったり、流産を繰り返したりする場合は子宮の形を整える手術をすることがあります。

卵管造影検査に関連するよくある質問

生理周期が不規則な方の検査のタイミングや、検査後の妊活再開時期など、卵管造影検査に関するよくある質問について解説します。

Q:生理が不規則な場合、いつ卵管造影検査を受けるとよいですか?

生理周期が不規則であっても、生理の終わりかけに卵管造営検査を受けることが推奨されます。もし、生理がなかなかこないために検査が調整できない場合は、月経を調整するお薬を使用することもできますので医師にご相談ください

Q:検査後はいつから性行為を再開できますか?

卵管造影検査の当日は感染予防のため性行為は控えましょう。検査直後子宮内が敏感な状態にあり、痛みを感じやすかったり、感染症のリスクなども考えられます。性行為を再開するのは翌日以降にするようにしましょう。