卵管造影検査で卵管が詰まっていることが判明した場合は、その状態に応じた治療が必要となります。検査時には卵管が詰まっていると痛みが出やすくなりますが、日常生活では自覚症状がないことも多く、気づかずに過ごしている人も少なくありません。この記事では卵管が詰まっている状態やその後の治療法などを解説します。

卵管が詰まっているとは?知っておきたい基本情報

卵管が詰まっていたり狭くなっていたりすると、卵子や精子の通過が妨げられ、不妊の原因となることがあります。ここでは、卵管が詰まる仕組みや主な原因、現れる症状について解説します。

卵管が詰まるとはどんな状態?

卵管が詰まるとは、何らかの原因で卵管内がふさがれたり狭くなったりして、卵子や精子の通り道が妨げられる状態を指します。

卵管が詰まっている状態を「卵管閉塞(らんかんへいそく)」、狭くなっている状態を「卵管狭窄(らんかんきょうさく)」と言い、いずれも子宮に近い部分で起こりやすいとされています。

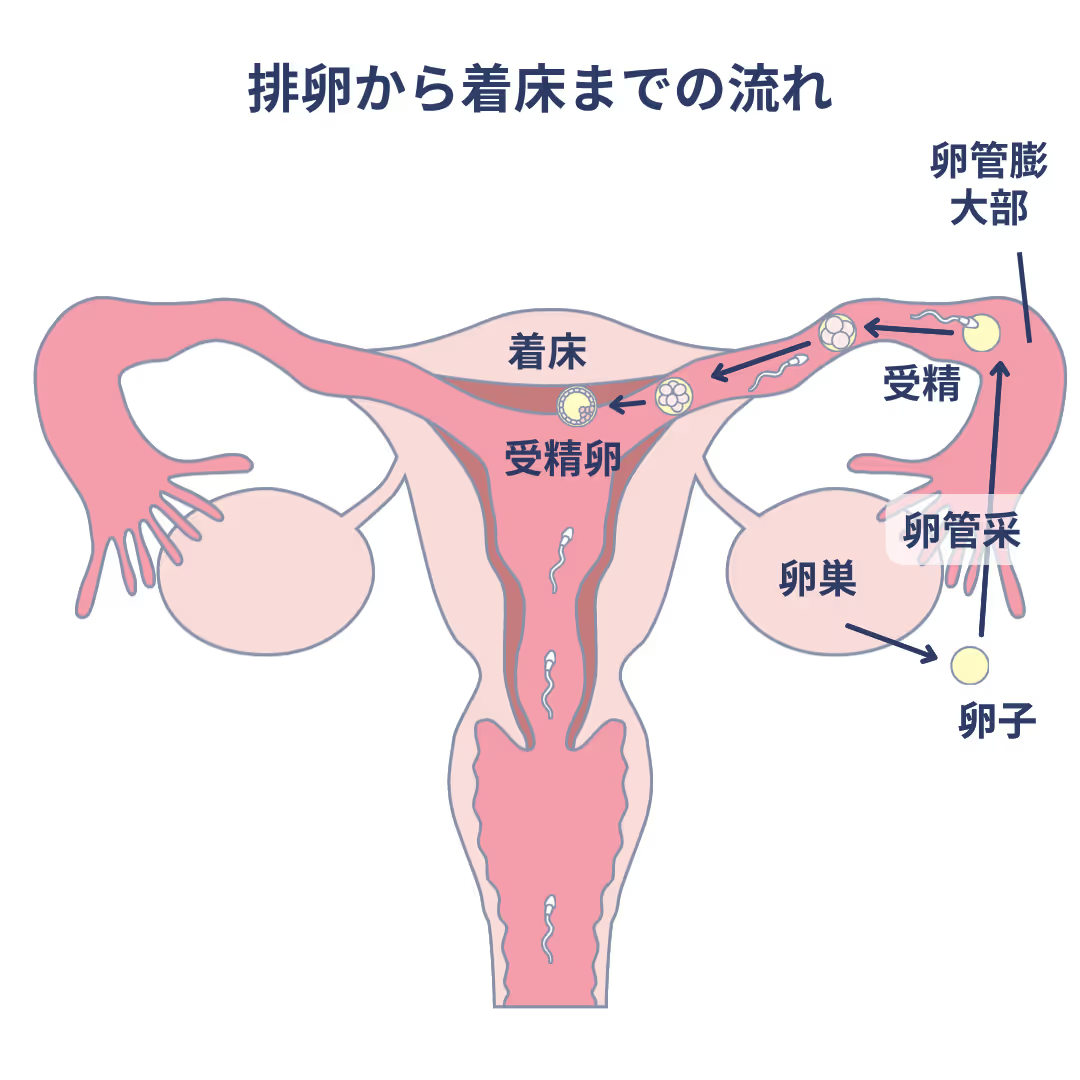

卵管は、卵巣と子宮をつなぐ左右一対の細い管で、妊娠の成立において重要な役割を担います。排卵された卵子は、卵管の先端にある卵管采から取り込まれ、卵管内で精子と出会って受精し、受精卵は卵管を通って子宮まで運ばれます。

卵管閉塞や卵管狭窄では、卵子を卵管に取り込むピックアップや、卵管内での受精がうまく進まず、自然妊娠が難しくなります。

卵管が詰まる原因

卵管が詰まったり狭くなったりする原因は複数あります。

最も多い原因はクラミジア感染症で、自覚症状がほとんどないまま進行することがあります。感染に気づかないうちに卵管に炎症や癒着が起こり、卵管閉塞につながることもあります。

そのほかの原因としては、以下のようなものが挙げられます。

・子宮内膜症:強い月経痛がある人などは、子宮内膜症の影響で、卵巣や卵管の周囲に癒着が起きる場合があります。

・腹部や骨盤内の手術歴:虫垂炎の手術や異所性妊娠の治療など、卵管や子宮に近い部位の手術後に癒着が起こる可能性があります。

・感染症:クラミジア以外の細菌感染も、卵管の炎症・癒着を引き起こすことがあります。

妊活を考えていて手術歴や子宮内膜症などのある人は、必要に応じて医師に相談し、検査を受けることをおすすめします。

卵管が詰まっているときの症状

卵管が詰まっていても自覚症状はあまりありません。そのため、不妊の検査をきっかけに、卵管閉塞や狭窄が見つかることが多く、日常生活で異変に気づきにくいのが特徴です。

ただし、子宮内膜症などによって卵管が癒着している場合は、下腹部の痛みや張り感、月経時の強い痛みなどの症状が現れることがあります。また、感染症が原因の場合には、おりものの量が増える、においや色がいつもと違うなどの症状が見られることもあります。

卵管造影検査で詰まっていたらどうなる?検査で分かること

卵管が詰まっていたらどのような影響があるのか、卵管造影検査で分かる卵管や子宮の状態について解説します。

卵管造影検査とは

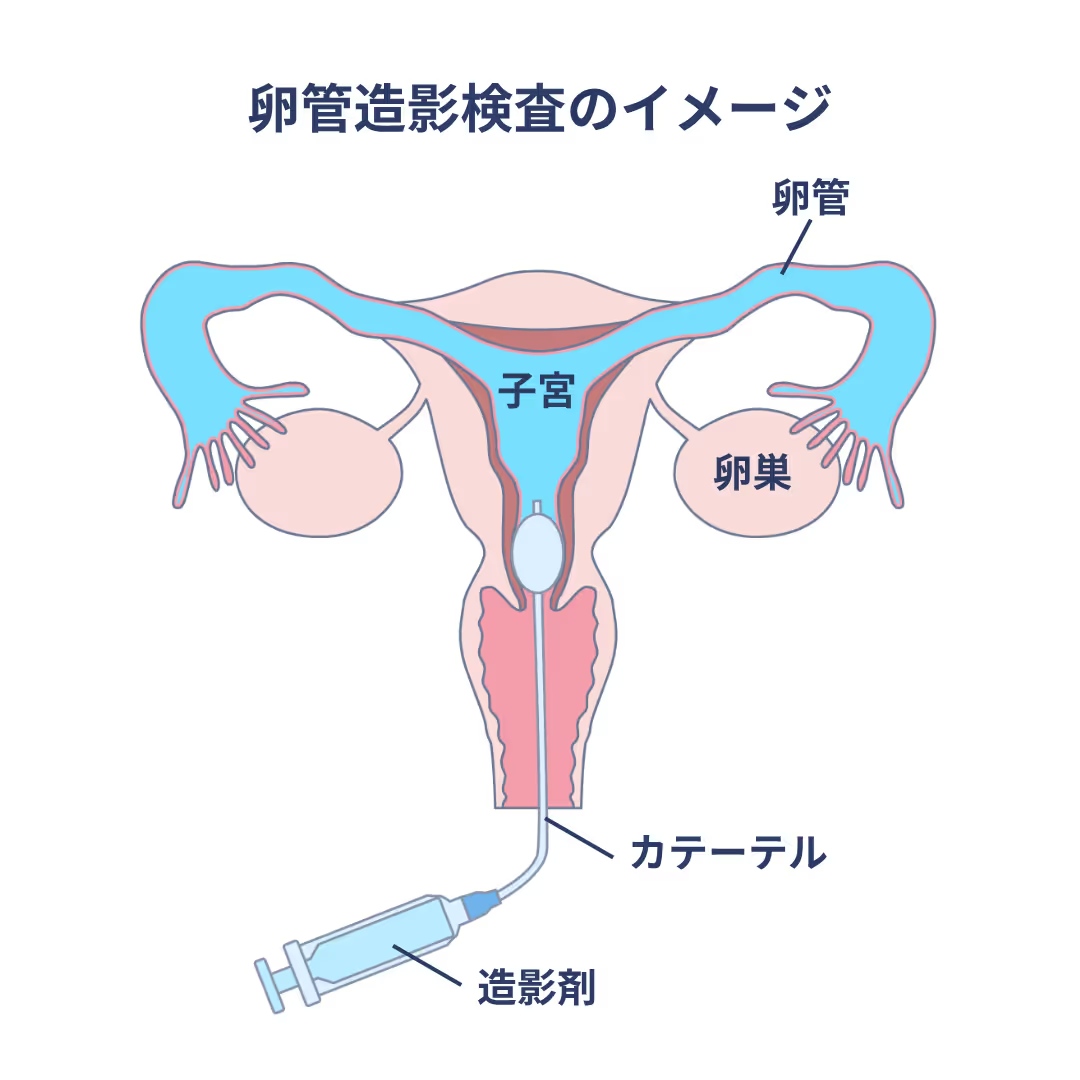

子宮卵管造影検査とは、子宮口から細いカテーテルを挿入し、造影剤を注入してX線で子宮や卵管の形や通過性を調べる検査です。卵管の閉塞や狭窄、癒着、子宮奇形などを確認でき、不妊の原因を特定し、今後の治療方針を決めるうえで重要です。

また、卵管に造影剤を通すことで、検査後の妊娠率が上昇することも知られています1)。

卵管造影検査については、以下の診療内容ページで詳細を解説しているので、あわせてご覧ください。

関連ページ:子宮卵管造影検査

卵管造影検査でわかることと詰まっている場合の見え方

卵管造影検査でわかることとして、以下のような点が挙げられます。

- 卵管閉塞・狭窄

- 卵管周囲癒着

- 子宮内腔癒着

- 子宮奇形

卵管閉塞・狭窄

卵管が閉塞していたり狭くなっていたりすると、造影剤がそこから先に流れない、もしくは流れにくくなります。これにより、どこで詰まっているのかを判断したり、詰まっているのは片側だけなのか両側なのかなども確認できます。

卵管周囲癒着・子宮内腔癒着・子宮奇形

卵管造影検査では、卵管の詰まり以外にも、卵管周囲の癒着や子宮内の癒着、子宮の奇形なども確認することができます。通常の造影剤の広がり方と異なった場合などから判断されます。

卵管造影検査で確認できる内容については、以下の記事で詳しくまとめているのでご覧ください。

関連記事:子宮卵管造影検査(HSG)でなにがわかる?痛みの有無や検査時間・費用について

卵管造影検査、詰まっていたら痛い?痛みの特徴

卵管閉塞や卵管狭窄などで詰まっていたり細くなっていたりする場合は、卵管造影検査でやや痛みが出やすくなることがあります。

造影剤を注入する際に卵管内に圧がかかるため、卵管が詰まっていたり細くなっているとより圧を感じやすくなり、痛みが大きくなると考えられます。

卵管造影検査そのものではありませんが、海外の調査で、染色液を注入する子宮鏡検査の痛みを調べた結果が報告されています。その調査では、両側の卵管閉塞があった人は、少なくとも片方の卵管が閉塞していない人よりも、痛みのスコアが大きかった、という調査結果が出ています2)。

トーチクリニックでは、造影剤を時間をかけてやさしく注入することで、できるだけ痛みを感じにくくするよう工夫をしております。また、検査後に痛みが強い場合は院内で経過を観察するなど、痛みに配慮した検査を実施しています。

卵管造影検査の痛みについては、以下の記事で詳しく解説しているのであわせて参考にしてください。

関連記事:卵管造影検査の痛みはどのくらい?いつまで痛いと感じるか、続く時間や痛み止めになどを解説

卵管造影検査で詰まっていた場合の不妊治療は?

卵管が詰まっていることが検査で確認された場合、その状態や原因に応じて治療法を選択します。不妊治療としては主に体外受精が選択されます。ここでは不妊治療の体外受精について解説します。

体外受精

卵管が詰まっていると、自然妊娠だけでなく、排卵日に合わせて精子を注入する人工授精も難しくなることがあります。そのようなケースでは、体外受精が治療の選択肢となります。

体外受精は、卵子と精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す方法であり、卵管を通らずに妊娠を目指すことができます。

体外受精は、卵管の閉塞・狭窄以外にも、原因不明の不妊や、人工授精を複数回試しても妊娠に至らない場合、あるいは乏精子症などの男性因子がある場合にもおこなわれます。

体外受精に関しては、以下の診療内容ページで詳しく解説しているのでご覧ください。

関連ページ:体外受精

卵管が詰まっていたら早めに体外受精を検討すべき理由

卵管の詰まりをはじめとする卵管の不調は、不妊の主な原因のひとつです。卵管造影検査で卵管の異常が確認された場合は、早い段階で体外受精の検討をしておくことがすすめられます。その理由について具体的に解説します。

両側卵管閉塞の場合、一般不妊治療では妊娠の可能性が低いから

両側の卵管が閉塞している場合、排卵された卵子が精子と出会えず、受精や着床が起こりにくくなります。そのため、タイミング法や人工授精といった一般不妊治療での妊娠も難しい状況です。こうした場合には、卵管を介さずに受精や着床を目指す体外受精が治療の選択肢となります。

35歳頃から自然妊娠しにくくなるから

早めに体外受精を検討する理由のひとつに、年齢とともに妊娠のしやすさが少しずつ低下していくという背景があります。女性の妊娠のしやすさ(妊孕性)は、30代半ば頃からゆるやかに低下し始め、40代に入ると妊娠の機会が限られてきます。加齢による卵子の質の変化や数の減少が主な要因です。また、最近では男性の加齢による精子の変化も指摘されています。

もちろん、妊娠や出産のタイミングは人それぞれです。しかし、卵管の状態や年齢をふまえて、体外受精を検討するのもひとつの選択肢といえるでしょう。

体外受精などの生殖補助医療でも加齢により妊娠しにくくなるから

体外受精を含む生殖補助医療でも、加齢の影響で妊娠の確率が低くなっていきます。日本産科婦人科学会の公開している2022年のデータによると、胚移植1回あたりの妊娠率は25歳で52.9%、30歳で48.5%、35歳で43.9%、40歳で31.3%、45歳では9.5%と年齢とともに低下しています3)。

卵管のトラブルがある場合は、加齢による妊娠率の低下も考慮して、体外受精という選択肢を早めに検討していきましょう。

卵管造影検査や卵管の詰まりに関するよくある質問

卵管造影検査に関してよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

Q:片方もしくは両方の卵管が詰まっていても妊娠できますか?

片方の卵管が詰まっていても、もう片方が正常に機能していれば自然妊娠は可能です。ただし、両方の卵管が機能している状態と比べると、妊娠の確率は下がります。

一方、両側の卵管が詰まっている状態では、卵子と精子が出会えないため、自然妊娠は困難です。

なお、片側の卵管閉塞の人と原因不明の不妊症の人で、人工授精における妊娠率を調査した海外の研究では、3周期後の累積妊娠率が片側卵管閉塞の人が15.25%、原因不明の不妊症の人が20.79%という結果でした4)。

片方または両方の卵管が詰まっている場合でも、医師と相談して適切な治療を受けるようにしましょう。

Q:卵管造影検査のあと、妊娠しやすくなるのは本当ですか?

卵管造影検査のあと、一定期間妊娠しやすくなるといわれています。造影剤が卵管を通ることで卵管内の詰まりが改善され、通過性が良くなる場合があるためです。特に検査後3〜6か月は、妊娠の可能性が高まるとされています。

ただし、卵管造影検査の主な目的は、卵管の通過性や形態などを診断することだと理解しておきましょう。妊娠しやすくなるかどうかは、卵管の状態だけでなく、その他の不妊要因によっても異なります。

Q:卵管造影検査の費用はどれくらいですか?

卵管造影検査の費用は、保険適用か自費かによって大きく異なります。不妊症の検査や不妊治療の一環としておこなう場合は、一般的には保険適用となります。一方、ブライダルチェックのオプションや健診目的として実施する場合は、自費診療となります。

当院では、保険適用と自費の場合で以下のような費用となります。

※1 上記はバルーンカテーテル使用料 ¥4,000(税込)が含まれた金額です。

※2 初・再診療、画像診断料、他の検査の費用などは含まれておりません。

Q:卵管造影検査を受けるメリットや検査後のリスクは?

卵管造影検査にはいくつかのメリットがあります。まず、卵管の状態を確認することで、妊活や不妊治療の方針を具体的に検討できるようになります。

両側の卵管が閉塞している場合は、タイミング療法や人工授精を続けても妊娠につながらないため、治療の無駄を防ぐことにもつながります。また、検査後に卵管の通りが改善し、一定期間妊娠しやすくなるケースもあります。

一方、検査にともなうリスクもゼロではありません。重篤な合併症はまれですが、造影剤によるアレルギー反応や子宮穿孔、子宮内膜や卵管の感染症などの可能性が指摘されています。検査を受ける際は、事前に医師とリスクや体調についてよく相談しておくと安心です。

おわりに

参考文献

1)Wang R, van Welie N, van Rijswijk J, et al. Effectiveness on fertility outcome of tubal flushing with different contrast media: systematic review and network meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;54(2):172–181.

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.20238

2)Török P, Molnár S, Herman T, Jashanjeet S, Lampé R, Riemma G, Vitale SG. Fallopian tubal obstruction is associated with increased pain experienced during office hysteroscopy: a retrospective study. Updates Surg. 2020;72(1):213-218.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13304-020-00712-x

3)日本産科婦人科学会.2022年体外受精・胚移植等の臨床実施成績. 日本産科婦人科学会ウェブサイト

https://www.jsog.or.jp/activity/art/2022_JSOG-ART.pdf

4)Yıldırım GY, Korkut AO, Köroğlu N, Türkgeldi LS. The relations between HSG proven tubal occlusion, stimulated intrauterine insemination and pregnancy rate. Balkan Med J. 2017;34(1):60-63.

https://www.balkanmedicaljournal.org/uploads/pdf/pdf_BMJ_2034.pdf