卵子凍結は将来の妊娠・出産に備え、質の良い卵子を凍結保存する医療技術です。現在パートナーがいない人、仕事を優先したい人など、さまざまな理由で今すぐの妊娠が難しい場合でも、卵子凍結によって将来の選択肢を広げることができます。

また、最近では自治体による助成金制度が導入され、卵子凍結を利用しやすい環境が整う地域も増えています。

この記事では、卵子凍結の方法やメリット・デメリット、費用について詳しく解説します。

卵子凍結とは

卵子凍結とは、将来の妊娠・出産に備えて自分の卵子を採取し、未受精のまま超低温で凍結保存する医療技術のことです。加齢によって卵子の質は低下し、数も減少しますが、年齢が若いうちに質の良い卵子を保存することで、将来妊娠を望んだ際の選択肢を増やせます。

パートナーの精子と受精させた受精卵を凍結する「受精卵凍結」とは異なり、未受精の卵子を凍結するため、自分だけの判断で将来に備えたい人のための選択肢と言えます。

推奨される年齢や対象

卵子凍結の推奨年齢について、2018年に報告された日本生殖医学会の指針では、卵子凍結は卵子の質が保たれる36歳未満で行うのが望ましいとされています1)。これは、加齢とともに卵子の数が減り、妊娠率が低下することが分かっているためです。実施の可否は、最終的には医師の判断によって決定されます。

対象となるのは、がん治療などで卵巣機能低下の可能性がある場合に行う「医学的適応」と、将来の妊娠を希望する際に選択肢を増やす手段として行う「社会的適応」です。

それぞれの対象者の特徴を詳しく見ていきましょう。

医学的適応

悪性腫瘍(がん)やその他の疾病の治療で将来の妊娠が難しくなる場合に、治療の開始前に卵子を採取して凍結しておくことを、医学的適応の卵子凍結といいます。

病気によって影響を受ける妊孕性(にんようせい;妊娠するために必要な力)を温存するために実施します。

この場合の卵子凍結では、もとの疾病の治療を担当する主治医と、生殖医療を担当する医師が情報を共有しながら、患者さんに治療方針を説明します。

社会的適応

将来の妊娠の可能性と、ライフプランにおけるキャリア形成などを両立できるよう、あらかじめ健康で良質な卵子を保存しておくことを社会的適応による卵子凍結といいます。

健康な方であっても年齢を重ねるとともに卵巣の中の卵子の数が少なくなり、卵子自体の質も低下して、妊娠しづらくなることが、医学的にわかっています。

卵子は女性がお母さんのお腹にいる胎児の時点から存在しています。そして、新たに作られることはありません。生まれたときには100〜200万個の卵子が卵巣内にありますが、この卵子は毎月約1,000個づつ消費されると言われています。そして思春期には約30万個になり年々減っていき、30代後半になると、卵子の減少は加速していきます。

なお、トーチクリニックでは、社会的適応の卵子凍結を実施しています。「いつ赤ちゃんを授かりたいのか」「何人授かりたいのか」など、それぞれの方が希望する家族計画を実現するための選択肢の一つとして治療を行っています。

未受精卵子凍結については以下のページで詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

卵子凍結から妊娠成立までの流れをわかりやすく紹介

卵子凍結から妊娠成立までの流れは、主に4つのステップで構成されています。

- 医師による問診や検査

- 排卵誘発

- 採卵と凍結保存

- 顕微授精、胚移植

はじめに問診と血液検査・超音波検査で体の状態を確認し、次に卵子を育てるための排卵誘発剤を使用して卵子を育てます。卵胞の成熟が確認されたら採卵で卵子を採取し、液体窒素内で凍結保存します。

通院回数と期間には個人差がありますが、初診から採卵終了まで約2〜3週間、平均4~5回の通院が必要と考えておくとよいでしょう。内訳は、初診や検査のために1回、排卵誘発期間は経過観察のために2〜3回、採卵時に1回程度です。

採卵後は通院の必要がないものの、半日から1日は安静にするよう指示される場合があります。凍結保存後は、妊娠を希望する時期に改めて体外受精のための通院が必要です。

卵子凍結までの流れ

医療機関を受診して、最初は問診や検査を受け、次に状況に応じた排卵誘発、採卵、凍結保存という流れで実施します。

医師からの問診や検査

卵子凍結を希望する場合、まず医師が問診を行い、健康状態やこれまでの病歴、ライフプランなどを確認します。その後、超音波検査で卵巣や子宮の状態を調べます。さらに血液検査のために採血を行い、ホルモン検査で卵巣の働きやホルモンバランスを評価します。

ホルモン検査の一種として、抗ミュラー管ホルモン(AMH)検査を行う場合があります。AMHは、卵巣に残っている卵子の数を反映し、卵巣予備能の目安となるホルモンです。これらの検査結果をもとに、患者一人ひとりに合わせて具体的な治療計画が立てられます。

排卵誘発

妊娠の可能性を高めるために、1回の採卵でたくさんの卵子を採取できるように、排卵誘発剤を使います。排卵誘発剤には、飲み薬と注射のタイプがあり、検査結果や体調に合わせて、適切なものが選択されます。

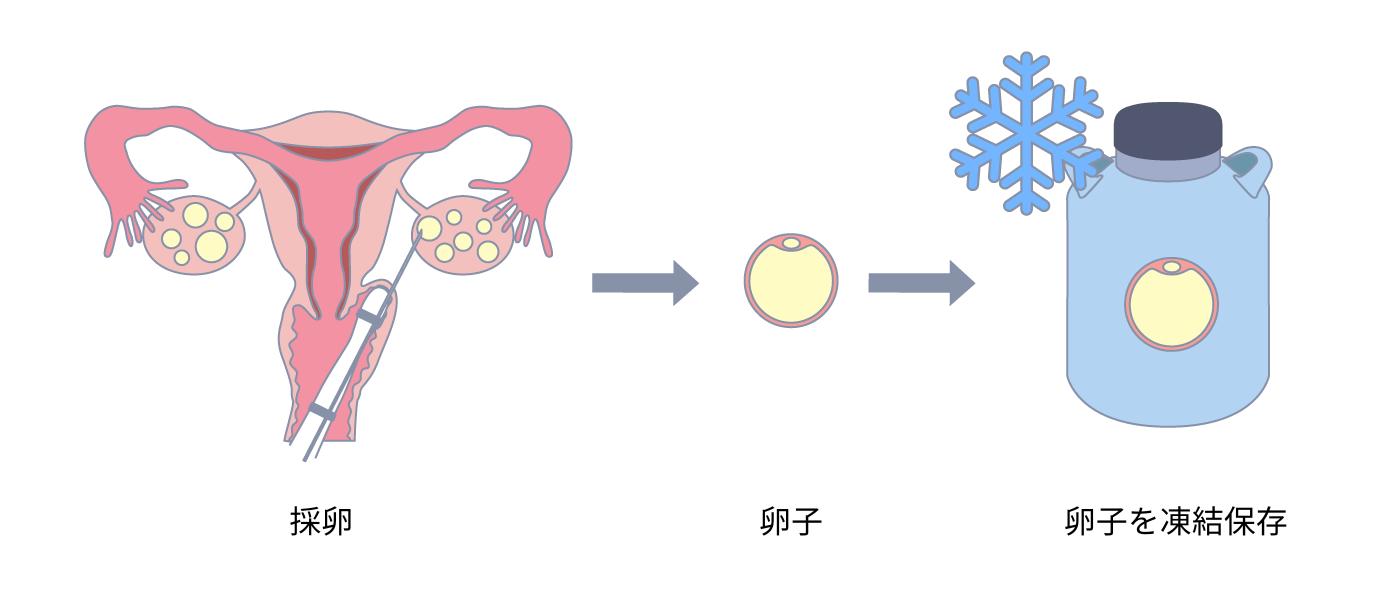

採卵と凍結保存

排卵誘発で成熟した卵胞(卵子が入っている袋)に、専用の針を指して卵胞液と卵子を採取します。採取した卵子は凍結してマイナス196℃の液体窒素の中で保存します。このような低温の状態で保存することで、卵子の質を保ちます。

凍結した卵子の保存期間は、医療機関によって異なりますが、1年ごとに更新するのが一般的です。ちなみにトーチクリニックでは、45歳までの使用を推奨しています。

妊娠成立までの流れ(顕微授精、胚移植)

凍結卵子を融解して、受精の準備を行います。次に顕微授精という技術でパートナーの精子と受精し、培養することで受精卵(胚)を育てます。

そして、受精卵を子宮に移植する胚移植を行い、着床したところで妊娠判定という流れになります。

卵子凍結の妊娠率

未受精卵子を凍結して、その卵子による妊娠を目指す場合には、次のステップで治療が進みます。

出典:Liang T. and Motan T. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2016 および

Practice Committees of ASRM, Mature oocyte cryopreservation guideline. Fertil Steril, 2013

各ステップで治療が成功して進み、妊娠・出産に至る確率は必ずしも高いわけではありません。凍結した卵子による着床率は17~41%、卵子1個あたりの出生率は 4.5~12%と報告されています。

上記のように卵子1個当たりで出生までたどり着く確率は決して高くないため、実際に卵子凍結を行う際は、卵子1個だけでなく複数個の凍結を目標に採卵を実施します。

2023年の東京都福祉局による各医療機関へのアンケート結果では、一人当たりの卵子凍結の目標個数は以下のような結果となっています。

出典:東京都福祉局. 卵子凍結への支援の検討に関する 状況調査結果

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/ranshi-chousakekka

年齢が上がると胚の染色体異常の頻度も増えるため、1個の正倍数性胚(正常な染色体の胚)を得るために必要な卵子数は多くなります。そのため、年齢とともに目標とする採卵卵子数も多くなる傾向があります。

加齢と妊娠率との関係性

妊娠率は加齢とともに低下することが知られています。これは自然妊娠だけでなく、体外受精などの生殖補助医療を受ける場合でも同じです。

採卵時の年齢が、30代後半から妊娠の可能性の低下が増してきて、採卵時の年齢が36歳を過ぎると、たとえ凍結卵子を多く保存していても妊娠率の上昇にはつながりにくくなります。また、胚移植をする場合にも、加齢とともに子宮筋腫や子宮がんなど、妊娠が難しくなる病気にかかるリスクも大きくなります。

こうした加齢による変化は、誰にも起こりうることなので、ライフプランを考える際に意識しておきたいポイントです。

加齢とダウン症候群等の発症リスクとの関係性

女性の加齢による卵子の質の低下は避けられず、染色体異常のリスクも高くなります。特に35歳を過ぎると染色体の分離異常(染色体不分離)が発生しやすくなることが知られています。染色体不分離によって染色体異常が起こる割合が増加すると、妊娠率の低下や流産率の増加につながるだけでなく、ダウン症候群をはじめとする遺伝性疾患の発症リスクも高くなるのです。

卵子と精子はそれぞれ23本の染色体を持ち、受精卵は46本になります。しかし、卵子の分裂異常で24本の染色体を持つ卵子ができると、受精後に染色体が47本となります。このように染色体異常が発生すると、ダウン症候群などの発症につながる可能性があります。

加齢による卵子の老化が進む前に卵子凍結を検討することは、将来の染色体異常のリスクを減らす選択肢とも言えるでしょう。

卵子凍結のメリット・デメリット

ここで、卵子凍結のメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

メリット

卵子凍結の最大のメリットは、質が良い卵子を将来の妊娠に向けて残せることです。20〜30代前半に質の良い卵子を保存することで、加齢による妊娠率の低下を防ぎ、将来妊娠するチャンスを広げられます。

特に30代後半以降は妊娠率が急激に低下しますが、若い時期の卵子を凍結しておけば、卵子凍結時の年齢相当の妊娠率を維持できるのです。

卵子凍結によって、以下のようなメリットがあります。

- 理想的なパートナーと出会うまでの時間的制約が緩和され、焦らずに人間関係を築けること

- 昇進試験や資格取得の勉強期間、海外赴任など「今は妊娠のタイミングではない」と考える時期に、将来の可能性を確保しながら目標に集中できること

- 将来病気にかかった際でも、妊娠の可能性を残せること

デメリット

卵子凍結は、将来の妊娠の可能性を残しておくための技術ですが、妊娠を必ず保証するものではありません。

まず、妊娠・出産をする年齢が高くなればなるほど、母体へのリスクが高まるということは知っておく必要があります。また、現在の医療技術では、凍結した卵子が受精し、胚移植後に着床して妊娠に至るまでの過程には、まだ不確実な部分が多く残されています。

卵子を体外から採取する手術は、身体への負担が少なくありません。さらに、排卵誘発剤を使用する際には、副作用や合併症のリスクも伴います。排卵誘発剤の主な副作用としては、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)があり、お腹に水が溜まったり、卵巣が腫れたりするなどの症状が現れることがあります。

そして、卵子凍結は自由診療のため、健康保険が適用されません。そのため、治療費用が高額になることを理解しておく必要があります。ただし、自治体によっては卵子凍結にかかる費用を助成する制度があるので、チェックしてみるとよいでしょう。

卵子凍結にかかる費用

前述の通り、卵子凍結は保険適用がないため、全額自己負担になります。

医療機関によって費用設定は異なり、治療内容ごとやセットプランなどさまざまです。採卵する卵子の数などで費用は変動し、総額で平均約30〜60万円ほどかかります。また、凍結後の保存期間によって、保存費用が加わります。

その他の費用例は、卵子凍結に関する東京都助成金制度についての記事もご確認ください。

助成金制度(東京都)

卵子凍結には、自治体による助成金制度があります。本記事では東京都の助成金制度2)を紹介します。

対象者は、東京都に在住する18〜39歳の女性です。年齢は採卵を実施した日の年齢を対象とします。

卵子凍結を実施した年度に、20万円が支給されます。助成の対象になるのは採卵術、投薬、凍結の費用です。その後の保管費用については、調査に回答すると1年ごとに2万円が助成されます(令和10(2028)年度まで実施)。

助成金の支給を受けるには、東京都が実施する説明会の参加後に調査協力申請を行い通知書を受領します。その後、登録医療機関を受診して検査や採卵術を受け、卵子凍結後に助成金を申請します。

卵子凍結をおこなう際のクリニックの選び方

クリニックを選ぶポイントとして以下の3つが挙げられます。

- クリニックへの通いやすさ

- 卵子凍結の費用

- 卵子凍結の実績

卵子凍結は1回クリニックに行くだけでは完了しません。5〜6回程度は通う必要があるため、クリニックの通いやすさは重要なポイントのひとつです。

費用に関しては、卵子凍結は保険適用とならないため、クリニック独自の価格となります。クリニックごとに大きく異なる場合もあるため、事前によく調べるようにしましょう。

実績についても重視したい点です。卵子凍結はさまざまなスキルが必要となる治療法です。なるべく実績のある専門クリニックで実施するのが安心です。

卵子凍結に関するよくある質問

以下に、卵子凍結に関するよくある質問をまとめました。こちらも参考にしてください。

Q:卵子凍結は意味ない?必ず妊娠できる?

卵子凍結は、将来の妊娠や出産の可能性を広げる手段のひとつです。卵子の質は年齢とともに低下するため、若い時に卵子凍結をすることで健康な卵子を未来に残し、出産を希望するタイミングで質の良い卵子を使用することができます。

ただし、卵子凍結をしても将来必ず妊娠できるわけではありません。例えば、妊娠を希望するタイミングですでに30代後半を迎えている場合、その時点の卵子よりも若い時の卵子の方が妊娠率が高いことが期待できます。

しかし、妊娠には卵子の質だけでなく母体側の要因も関わってくるため、凍結卵子を使っても、年齢を重ねていると妊娠できる確率は下がってきます。また、パートナーの精子の質などさまざまな要因が妊娠の成立に関わっており、確実に妊娠できるわけではありません。

卵子凍結は将来必ず妊娠するための方法ではなく、「妊娠の可能性を残す選択肢のひとつ」として考えることが大切です。卵子凍結を検討される人は、医師とよく相談しながら、ご自身の状況や希望に合った選択をできるようにしましょう。

Q:卵子凍結を実施して卵子を実際に使用した人の割合は?

2023年に行われた東京都の調査によると、卵子凍結を実施した健康な女性4,567人のうち、実際に凍結卵子を使用した人の割合は8.4%という結果になっています3)。この結果からは、卵子凍結を実施しても実際に卵子を使用する人は現状ではそれほど多くないことが分かります。

実際に使用する人は多くないものの、妊娠の可能性を高める手段の選択肢のひとつとして卵子凍結を実施する人は少なくありません。

Q:卵子凍結を後悔している人はいる?

2023年の海外の調査では、卵子凍結を実施して後悔している人は9%という結果が報告されています4)。この調査では、卵子凍結を実施するか検討して最終的に実施しなかった人にもアンケートが行われ、実施しなかった人の51%が後悔したという結果でした。

さらに卵子凍結を行った女性の46%が、もっと早く行わなかったことを後悔しているという結果も出ており、卵子凍結に対してポジティブな感想を持っている人が多い結果となっています。

もちろん、先述の通り、卵子凍結すれば確実に妊娠できるわけではない点や採卵時にリスクがある点、費用がかかるといったデメリットもあるため、さまざまな視点から検討することをおすすめします。

Q:卵子凍結にはどのような合併症や副作用がある?

卵子凍結における排卵誘発剤の使用時に、副作用として卵巣過剰刺激症候群(OHSS)が起こる可能性があります。これは卵巣が腫れ、お腹や胸に水がたまる症状です。

まれですが、悪化すると脱水症状、腹水・胸水の貯留、血栓症、腎機能障害などの重篤な症状を引き起こし、命に関わる可能性もあります。異変を感じたら直ちに医療機関に相談しましょう。

また、採卵時は膣から卵巣に向けて細長い針を刺すため、鎮静薬や局所麻酔を使用しても不快感や疼痛を伴うことがあります。通常であれば卵巣からの出血はわずかですが、膀胱や腸、血管の損傷により手術が必要になる場合もあり、非常にまれですが輸血が必要となる可能性もあります。加えて、針を刺した部分からの細菌感染リスクも存在します。

このような副作用や合併症が不安な場合は、医療機関に相談することをおすすめします。

Q:卵子凍結では痛みを感じる?

個人差がありますが、卵子凍結の際に行う排卵誘発剤の自己注射や、採卵手術、排卵誘発時の副作用によって痛みを感じることがあります。

具体的には、自己注射の際に注射針を刺す痛みや、採卵の際の鎮痛剤や静脈麻酔時の痛みや不快感などです。痛みに関して不安な点は、あらかじめ医療機関と相談しておくようにしましょう。

Q:卵子凍結と受精卵凍結(胚凍結)との違いは?

卵子凍結と受精卵凍結(胚凍結)は、どちらも将来の妊娠に備えるための選択肢ですが、凍結するものが異なります。

卵子凍結は、まだ受精していない「卵子」そのものを凍結保存する方法です。一方、「受精卵凍結」は、卵子と精子が受精した後、少し成長した受精卵(胚)を凍結保存します。卵子凍結は個人の意思で行えますが、受精卵凍結を行う場合は、配偶者や事実婚状態のパートナーが必要です。

どちらの方法を選ぶかは、ライフプランやパートナーの有無、年齢などを総合的に考える必要があるでしょう。

Q:社会的適応の卵子凍結が注目されている理由は?

社会的適応による卵子凍結が注目を集めている主な理由として、女性のライフスタイルの変化と生殖医療の進歩が挙げられます。

女性の社会進出が進み、20~30代にキャリア形成を行いたいと考える人が増える一方、妊娠適齢期と時期が重なるため、卵子凍結によって「将来の選択肢を広げたい」というニーズが生まれます。

また、晩婚化が進んでいるのも理由のひとつです。若い時期に凍結した卵子を使用することで、年齢による妊娠力の低下をカバーできる点が支持されています。

おわりに

参考文献

1)日本生殖医学会. 未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関する指針. 日本生殖医学会ウェブサイト.

http://www.jsrm.or.jp/guideline-statem/guideline_2018_01.html

2)東京都福祉保健局. 卵子凍結に関する概要. 東京都福祉保健局ウェブサイト.

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/ranshitouketsu/touketsu/gaiyou

3)東京都福祉保健局. 卵子凍結への支援の検討に関する状況調査結果. 東京都福祉保健局.

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/ranshi-chousakekka

4)Eleni G Jaswa et al.Decision regret among women considering planned oocyte cryopreservation:a prospective cohort study :J Assist Reprod Genet. 2023 Jun;40(6):1281-1290.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10310667/