男性不妊は、見た目でわかるケースもあればそうでない場合もあります。本記事では、陰嚢(いんのう)や精液の見た目からわかる男性不妊のサイン、関係する病歴や生活習慣まで詳しく解説します。セルフチェックの限界と、早期発見のための検査の重要性も知っておくことが大切です。パートナーとの妊活を前向きに進めるために、ぜひご一読ください。

男性不妊とは

男性不妊とは、妊娠が成立しにくい原因が男性側にある状態を指します。

日本産科婦人科学会では、「妊娠を望む健康な男女が、避妊をしないで性交していたにもかかわらず、1年間妊娠しない場合」と定義しており1)、そのうち男性側に原因がある場合を男性不妊と呼びます。

男性不妊の基礎知識

WHO(世界保健機関)の調査では、不妊の原因の24%が「男性側」、さらに24%が「男女両方」にあるとされています。不妊の原因の約半数は男性にも関係しているということであり、男性不妊は決して珍しいものではありません。

原因の特定が難しいケースもありますが、薬物療法や手術など治療法が確立されている病態も多くあります。

男性不妊の主な原因

男性不妊の原因は一つではなく、大きく以下の3つに分けられます。

- 造精機能障害:精子をつくる機能に異常がある状態。男性不妊の約8割を占める最も多い原因。

- 精路通過障害:精子の通り道がふさがっているために射精されない状態。

- 性機能障害:勃起不全(ED)や射精障害などにより、性交や射精が困難な状態。

これらの背景には、ホルモン分泌の異常、精索静脈瘤、感染症、生活習慣の乱れなど多くの要因が関与しています。

見た目からわかる男性不妊のサイン

男性不妊の中には、体の外見に変化としてあらわれるケースもあります。もちろん、見た目だけですべてを判断することはできませんが、セルフチェックのきっかけにはなります。

- 陰嚢・精巣の形

- 精液の状態

- 体の見た目

注意すべき3つのポイントから、不妊のサインに早めに気づくことで、医療機関への受診や治療につながる場合もあります。

陰嚢・精巣の見た目に見られる特徴

陰嚢や精巣を観察することで、不妊の原因となる疾患が疑われることがあります。代表的な疾患は以下のとおりです。

- 精索静脈瘤

- 停留精巣

精索静脈瘤は、男性不妊の原因として頻度が高く、視診や触診で発見できることもあります。

小児期に診断されることが多い停留精巣も、成人になってから左右の精巣の大きさの差や位置の違いとして気づくケースがあり、将来の妊娠のしやすさに関わる重要なサインです。

精索静脈瘤

精索静脈瘤とは、精巣につながる静脈の血液が逆流し、精巣の周囲にある血管がこぶのように膨らむ病気です。特に立位(立っている状態)で目立ちやすく、多くは左側に発生します。

見た目は陰嚢が腫れている、血管が浮き出てでこぼこしているといった変化がみられることです。軽度ではお腹に力を入れたときにわずかに触れる程度ですが、重度になると肉眼でもはっきり確認できる場合があります。また、違和感や痛みを感じる人もいます。

停留精巣

停留精巣とは、胎児期に精巣が本来下降してくるべき経路で止まってしまい、陰嚢の中に収まっていない状態を指します。

一方の精巣だけが停留する「片側性」と、両方にみられる「両側性」があります。片側性では、左右の陰嚢の大きさや精巣の位置に違いが出ることがあり、陰嚢が小さく見える、形が非対称に見えるなどが特徴です。

また触診で精巣がひとつしか確認できない、あるいは通常より高い位置にあると感じることもあります。

精液の見た目に見られる特徴

精液の状態は、妊娠に向けた大切な指標のひとつです。

WHO(世界保健機関)が定める基準値では、量や濃度、運動率、形態など複数の項目が評価されます2)。

- 精液量が少ない

- 精液が水っぽい、透明である

上記のようなケースでは不妊の可能性があるため、理解しておく必要があります。

精液量が少ない

WHOの基準では、精液量の下限は1.4mLとされています2)。この値を明らかに下回る状態が続く場合には注意が必要です。

背景には、精子の通り道である射精管がふさがる「射精管閉塞」や、生まれつき精管や精嚢が欠損している「精管・精嚢欠損」といった疾患が隠れている可能性もあります。

精液が水っぽい、透明である

射精直後の精液は、通常ゼリー状でやや粘りがありますが、数十分以内に液化するのが一般的です。液化後でも水より粘度が高い状態が正常とされます。

最初から水のようにさらさらしている、あるいは白濁が弱く透明に近い場合は、精子数が少ない可能性があります。

必ずしも不妊を意味するわけではありませんが、受診の目安になるサインのひとつです。

精液が黄色っぽく見えたり、赤みがある場合は問題ないこともある

精液が黄色かったり、血が混ざって赤く見える場合は驚くかもしれませんが、心配のいらない一時的な変化であることも多いです。

禁欲期間(射精をしない期間)が長い場合に精液がわずかに黄色く見えることがあり、この場合は正常な範囲内での変化です。

また、精液がピンク色・赤色・茶色を帯びる場合は「血精液症」と呼ばれます3)。多くは前立腺や精嚢の小さな血管からの出血による一時的な現象で、自然に治るケースがほとんどです。

なお、血精液症そのものが直接的に不妊を招くことは多くはありませんが、背景に炎症や循環障害、まれに腫瘍などが隠れている場合もあるため、症状が続いたり出血量が多いと感じる場合は受診を検討しましょう。

体の見た目に見られる特徴

体格や外見の特徴から、男性不妊の可能性が考えられるケースとして、クラインフェルター症候群と呼ばれる染色体異常が知られています。この疾患は、不妊の検査を受けて初めて診断に至る方も少なくありません。

クラインフェルター症候群のある方は、思春期以降に以下のような身体的特徴がみられることがあります。

- 手足が長く、体全体が細身に見える

- 筋肉がつきにくく、体脂肪率が高い傾向がある

- 精巣が小さい

- 陰毛などの体毛が少ない

- 外性器がやや小さい

成人期になると糖尿病や脂質異常症、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病を合併しやすいことも知られています。

クラインフェルター症候群では多くの患者が高度乏精子症や無精子症ですが、精子を回収できるケースもあり、その場合は顕微授精(ICSI)を実施することで妊娠が可能であった例もあるため4)、まずは詳細な状態を把握するのが重要です。

男性不妊と関係する病歴や既往症

これまでにかかった病気や手術の経験は、その後の妊孕性(にんようせい:妊娠する力)に影響を与えることがあります。特に精巣や精管に関わる病気・治療の既往は、精子の生成や通過に支障をきたす可能性があります。

病歴や既往症は男性不妊の背景として重要な手がかりになります。心当たりのある方は、必ず医師に伝えておくことが、適切な診断や治療につながります。

男性不妊に関係する生活習慣

男性の妊孕性は、日々の生活習慣によって大きく左右されます。

- 喫煙

- 肥満

- 飲酒、サウナなど

上記の習慣は、精子の数や質を低下させる要因となることがわかっています。

小さな習慣でも積み重なれば影響は大きいため、生活を見直すことが妊活における重要な一歩になります。

喫煙

喫煙は、造精機能を損なう代表的な要因です。

精子数の減少やDNA損傷、受精能力の低下など、精子の質そのものに悪影響を及ぼします。その結果、受精しても着床率が下がることも報告されています。

妊活を始める際には、自身の健康と将来の赤ちゃんのために禁煙を意識しましょう。

肥満

肥満は、精液所見の悪化と関連が深いことが知られています。具体的には、正常形態の精子が減少し、精子の質全般が低下する傾向があります。さらに高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を伴いやすく、これらも不妊リスクに影響を及ぼします。

バランスのとれた食事や定期的な運動による体重管理は、妊娠の可能性を高めるうえで欠かせません。

飲酒、サウナなど

過剰な飲酒は、精子の数や質の低下につながる恐れがあります。飲酒習慣がある方は、休肝日を設けるなど、適度なコントロールを意識することが大切です。

また、精子は熱に弱く長時間のサウナや熱い入浴習慣は、精巣温度を上げることで造精機能を障害し、一時的に精子数が減ることが報告されています。日常生活レベルで妊娠率にどの程度影響するかは明らかではありませんが、過度に頻繁なサウナ習慣がある場合は見直してみるとよいでしょう。

見た目だけではわからない?男性不妊のチェックに必要な検査

男性不妊の原因は、見た目に変化がなくても、精子の数や運動率などに問題が隠れているケースは少なくありません。

不妊の有無を明確にするには、専門的な検査が不可欠です。男性不妊のチェックをするのに、必要な医療機関で受けられる検査について解説します。

セルフチェックの限界

精索静脈瘤のように見た目で気づける病気もありますが、外見からだけで妊娠しやすいかどうかを正しく評価することはできません。

症状がなくても精子の状態が悪い場合もあり、自己判断ではリスクを見逃したり、不安を抱えすぎたりしてしまうこともあります。異常を早期に発見し、適切な対応につなげるためには、医療機関での検査を検討しましょう。

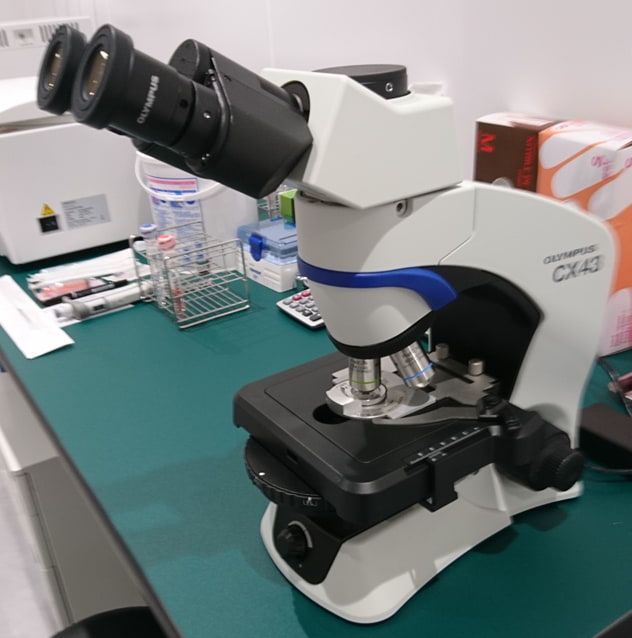

精液検査

男性不妊の評価で最も基本となるのが精液検査です。

トーチクリニックでは、精液検査で以下のような項目を調べ、精子の状態を総合的に判断します。

- 精液量

- 精子の濃度

- 精子の運動率

- 総精子数

- 前進運動率

体調や環境で結果が変わるため、一度の数値が基準を下回っても再検査を行うのが一般的です。

精液検査の詳細については以下の診療内容ページもご覧ください。

関連ページ:精液検査

検査を受けるべきタイミングとは

前述のとおり、避妊せずに定期的な性交渉を1年間続けても妊娠に至らない場合は「不妊症」と診断されます。1年妊娠に至らない場合は、年齢に関わらずカップルで医療機関を受診することが推奨されます。

また、妊娠率は年齢とともに低下し、特に女性が35歳以上の場合は低下の割合が高くなるため、1年よりも早いタイミングで受診を検討するのが良いでしょう。

なお、妊娠を希望する場合は、妊活を開始する時点や妊活中でもブライダルチェックを受けるという選択肢もあります。ブライダルチェックは結婚や妊娠を控えたカップルの健康状態を確認するための検査です。

男性側のブライダルチェックでは精液検査が含まれることが一般的であり、妊活を開始する段階で検査しておくことで、妊活を進めやすくなるメリットもあります。

おわりに

参考文献

1)日本産科婦人科学会. 不妊症. 日本産科婦人科学会ウェブサイト

https://www.jsog.or.jp/citizen/5718/

2)日本泌尿器科学会, 編. 2024年版 男性不妊症 診療ガイドライン. 日本泌尿器科学会; 2024.

https://www.urol.or.jp/lib/files/other/guideline/52_male_infertility.pdf

3)日本泌尿器科学会. 精液が赤くなった、精液に血が混じる. 日本泌尿器科学会; 2024.

https://www.urol.or.jp/public/symptom/17.html

4)Corona G, Pizzocaro A, Lanfranco F, et al. Sperm recovery and ICSI outcomes in Klinefelter syndrome: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2017;23(3):265-275.

https://air.unimi.it/handle/2434/804063