不妊検査は、妊娠を妨げる原因を調べるために男女それぞれが受ける検査です。血液検査や超音波検査、精液検査などを組み合わせて評価し、結果をもとに今後の方針を決めていきます。本記事では、検査の種類や費用、活用できる助成金などについて詳しく解説します。

不妊検査とは|不妊症の検査の概要

不妊検査とは、自身の体が妊娠可能な状態であるかや、妊娠を妨げる要因がないかを確認するための検査です。男女それぞれに検査があり、血液検査や超音波検査、精液検査などを組み合わせて評価します。

検査の結果により、追加検査の必要性や治療開始の判断など、今後の方針が明確になります。妊娠の妨げとなる原因がみつかった場合は、状況に応じた治療を検討することになります。

不妊検査を受けるタイミング |不妊症の検査はいつ受けるか

不妊検査を受けるタイミングとして明確な決まりはありませんが、健康な男女が避妊せずに1年間性交を続けても妊娠しない場合は、不妊症の可能性があります。

日本産科婦人科学会では、「妊娠を望む健康な男女が、避妊をしないで性交していたにもかかわらず、1年間妊娠しない場合」を不妊症と定義しています1)。

このため、妊活を始めて1年妊娠に至らない場合は、不妊検査を検討するタイミングの目安となります。

ただし、女性の年齢や過去の既往歴によっては、さらに早いタイミングでの検査が推奨されるケースもあります。

女性の妊娠率は35歳を過ぎると顕著に低下することが知られており、アメリカ生殖医学会では「定期的な性交を行っており、どちらのパートナーにも生殖能力の低下を示す要因がない場合、女性が35歳以上の場合は6か月後に評価を開始する必要がある」として、6か月を一つの区切りとしています2)。

また、排卵障害や子宮内膜症、骨盤腹膜炎なども、不妊の一因になります。必ずしも上記で挙げた1年や6か月の期間を待つ必要はなく、現在の症状も踏まえ「心配かも」と感じたら、医療機関への受診を検討するのが良いでしょう。

不妊検査の流れ

検査の流れは医療機関によって異なるため、詳細は各施設のホームページなどでご確認ください。

ここではトーチクリニックの初診時の流れについて、一般的な内容も含めて紹介します。

予約

来院時は予約が必要な施設が多くなっています。トーチクリニックではこちらからご予約をしてください。

アプリからご予約いただいた場合、診察日までにアプリから問診票のご入力をお願いしています。事前に問診票へのご回答、保険証の登録をしていただけますと当日の診察がスムーズになります。

初診時の当日の流れ

当日は受付後に予診を行ます。看護師などの医療スタッフが問診の内容を確認します。

その後は採血や診察で、血液検査や超音波検査を実施します。検査後は医療スタッフによる処方薬のお渡し、検査や治療に関する説明などがあります。結果が出るまでに時間がかかる検査がある場合は、後日の再来院時に詳細な説明があります。

医療機関によって詳細は異なる場合がありますが、おおむね上記のような流れで進むことになります。

女性の不妊検査の種類や項目

女性側の主な不妊検査について解説します。

経腟超音波検査

超音波(エコー)によって子宮や卵巣の状態を観察する検査です。映し出される画像を確認し、不妊症の原因となる「子宮筋腫」「子宮内膜症」「卵巣腫瘍」などの疾患がないかを判断します。

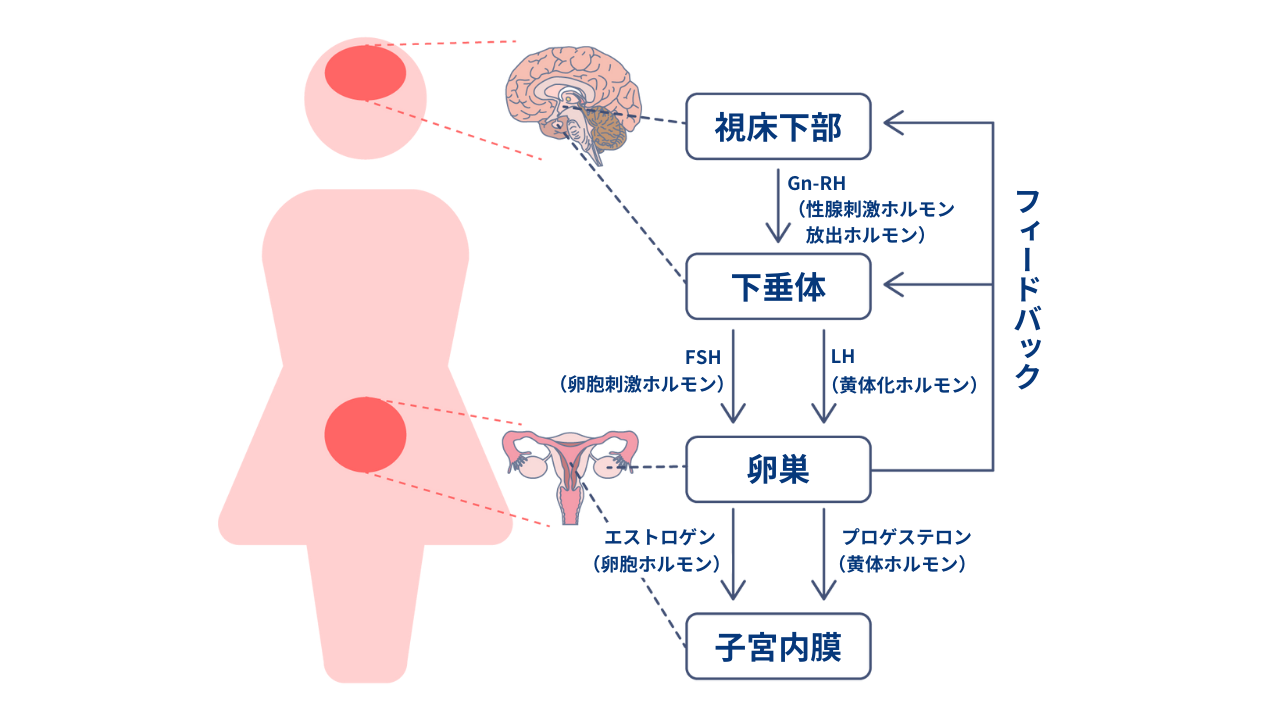

ホルモン検査・AMH検査

血液検査では、黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、卵胞ホルモン(E2)、プロラクチン(PRL)、抗ミュラー管ホルモン(AMH)など、妊娠に関わる複数のホルモン値を測定します。これにより、卵胞の発育や排卵の働きに問題がないかを推定できます。

たとえば、LHやFSHが低い場合は、脳下垂体から卵巣への指令が十分に伝わらず、卵胞が育ちにくくなります。一方で、これらが高値を示すときは、脳下垂体から強い指令が出ているにもかかわらず卵巣が反応していないことが考えられ、卵胞発育の不良が疑われます。さらに、プロラクチン(PRL)が高い場合は月経不順や排卵障害を引き起こすことがあり、妊娠していないのに乳汁分泌がみられるケースもあります。

ホルモン検査について詳しい内容を確認したい場合は、下記のページをご覧ください。

クラミジア抗体検査

クラミジア感染は女性の場合、卵管閉塞や卵管周囲癒着などを引き起こし、不妊の原因になる場合があります。

クラミジアの抗体検査では、IgGとIgAの抗体価を検査し現在の感染・過去の感染があったかを確認します。陽性であった場合は抗菌剤などでの治療が行われます。

子宮卵管造影検査

子宮卵管造影検査では、子宮内に造影剤を注入し、卵管へ流れる様子をX線で撮影します。卵管の閉塞の有無や、子宮内腔の形に異常がないかを確認できます。

検査によって卵管の通りが改善するケースがあり、治療効果も見込めます。

トーチクリニック(恵比寿院のみ)では、子宮卵管造影検査を実施しています。検査について詳しい内容は以下のページをご覧ください。

関連ページ:子宮卵管造影検査

男性の不妊検査の種類や項目

男性側の主な不妊検査について解説します。

精液検査

精液検査は、マスターベーションで採取した精液を解析し、精液量や精子濃度、運動率などを評価する検査です。男性の妊孕性を客観的に評価できる検査となります。

ただし、精液の状態は日ごとに変動し、体調や採取条件などにも左右されるため、1回の検査で結果が悪くても全てを判断できるわけではありません。検査で異常が出ても、次回の検査で正常値に戻るケースもあるため、トーチクリニックでは3か月後の再検査を推奨しています。

トーチクリニックの精液検査について、詳しい内容を確認したい場合は、下記のページをご覧ください。

関連ページ:精液検査

その他の検査

男性で行われる不妊検査は、精液検査以外にもホルモン検査や感染症検査などがあります。

ホルモン検査では、LH(黄体形成ホルモン)やFSH(卵胞刺激ホルモン)、テストステロンなどを測定します。LHは睾丸からの男性ホルモンの分泌を促し、FSHは睾丸に作用して精子の形成を促進します。LHやFSHなどの値に異常がみられる場合、不妊につながる疾患が潜んでいる可能性があります。

感染症検査では、B型肝炎・ C型肝炎・梅毒・HIV感染症などが対象になります。感染していた場合、母子感染の危険性や、不妊治療の人工授精・体外受精では感染がないことが条件になることもあり、事前の確認が必要となります。

不妊検査にかかる費用と保険適用

不妊検査の時点では保険適用になるかどうかは、検査の内容や医療機関の方針によっても異なります。保険適用外(自由診療)では、検査の費用も施設によって異なるため、受診する予定の医療機関のホームページなどで確認するようにしましょう。

トーチクリニックでは、保険診療を前提に診療を行いますが、検査の段階では保険適用とならないものもあり、国内では保険診療と保険外診療の併用は基本的にできないため、初診時の検査は原則保険外診療で実施しています。

トーチクリニックで実施している主な検査の費用は以下のとおりです。

女性側の検査

※1 費用は予告なく変更する場合があります。

※2 現在は恵比寿院のみで実施しています。

男性側の検査

不妊検査で活用できる助成金

不妊検査で活用できる助成制度もいくつか種類があります。東京都を例に挙げると「不妊検査等助成事業」があります。こちらは都が指定している検査を夫婦で受けた場合に5万円を上限に助成が受けられる制度です。

また、同じく東京都では「TOKYOプレコンゼミ」という講座も実施しており、こちらは将来の妊娠に備える意味合いが大きい制度です。独身の方でも受けることができ、受講後に指定する検査を受けると最大で3万円の助成を受けることができます。

それぞれ解説します。

東京都の不妊検査等助成事業

東京都の不妊検査等助成事業は、子供を望む夫婦が早期に検査を受け必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、費用の一部を助成する制度です。

助成の金額は上限5万円であり、不妊検査にかかった費用などが対象となります。

対象となる検査は以下のとおりです。

対象者の要件として、法律婚又は事実婚の関係にある夫婦、検査開始日における妻の年齢が40歳未満などの条件があります。

詳しくは東京都のホームページもご確認ください。

関連サイト:東京都福祉局 不妊検査等助成事業の概要

TOKYOプレコンゼミ

TOKYOプレコンゼミは、東京都が実施するプレコンセプションケア講座です。性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、将来の妊娠・出産を含めた健康管理につなげる取り組みです。

対象年齢は18〜39歳の男女であり、TOKYOプレコンゼミ受講後に都が指定する検査を医師と相談の上実施した場合、検査費用について最大3万円の助成が受けられます。

なお、検査費用の助成を受けるためには、都が実施するアンケートに回答したり、都の登録医療機関で所定の検査を受けたりする必要があります。

TOKYOプレコンゼミについては、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:TOKYOプレコンゼミの検査と助成金とは?torch clinicで始めるプレコンセプションケア

不妊検査後の不妊治療の流れ

不妊検査では不妊につながる原因を調べ、その結果に基づき治療の方針を決めることになります。複数の要因や男女両方に原因があるケース、さらには原因が特定できないケースもあり、それぞれの結果に応じて対応を決めていくことになります。

妊娠に向けた不妊治療に進む場合は、一般不妊治療のタイミング療法や人工授精が初期の選択肢となります。一般不妊治療でうまくいかない場合や効果が見込めない場合は、高度生殖医療に分類される体外受精や顕微授精の治療法が選択される場合もあります。

どのような治療方針となるかは、個人の状況や医療機関の方針、患者さんの希望によって変わってきます。医療機関としっかり相談しながら進めるようにしましょう。

不妊検査に関するよくある質問

不妊症の検査に関するよくある質問について解説します。

Q:不妊検査だけしたいけど大丈夫?

詳細な方針は医療機関によって異なりますが、一般的に不妊検査を受けた後に治療に進むかは、相談の上で決めることになります。

すでにどこかの医療機関で検査や治療を進めている中で、特定の検査だけを別の医療機関で受けたいという場合は、医療機関の方針によっては実施できない可能性もあるため注意しましょう。

トーチクリニックでは、検査を受けて何か問題があった場合でも治療を強要することはなく、患者様の選択を尊重しその後の方針を決めることになります。

Q:不妊検査は生理中でも良い?

詳細は医療機関の方針によって異なりますが、黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、エストロゲン(E2)などの女性ホルモン検査は、月経開始から1〜5日目(月経期)に行うことで、ホルモンの状態を正確に評価しやすくなります。そのため、生理中に検査を受ける方が推奨される場合もあります。

医療機関ごとにルールが異なるため、受診に適した時期をあらかじめ確認しておくようにしましょう。

トーチクリニックでは、前述の理由から不妊検査やブライダルチェックの初診のタイミングとして、生理が開始してから1〜5日目を推奨しています。

Q:不妊検査はどこで受けられる?

不妊検査を受けられる主な医療機関は以下のとおりです。

- 婦人科・産婦人科

- 不妊治療を専門に扱うクリニック

- 泌尿器科

婦人科・産婦人科は、一般的な検査であれば対応しているケースが多く、施設の数も比較的多いというメリットがあります。ただし、男性の検査に対応してない場合や男性の受診にはパートナーが必須というルールとしている場合もあるため、事前に確認するようにしましょう。

不妊治療を専門とするクリニックでは、男女ペアはもちろん、女性のみや男性のみにも対応している場合もあります。また、検査の結果、治療に進む場合に一般の婦人科や産婦人科では実施していない高度生殖医療にも対応していることも多い点がメリットです。一方で、施設の数は婦人科・産婦人科と比べると多くないため、通院できる範囲にあるか確認するようにしましょう。

泌尿器科も不妊検査を実施している施設があり、特に男性の場合は専門的な検査や治療を受けられるケースもあり選択肢となります。ただし、女性の検査には対応してないことも多いため、パートナーと一緒に受けたい場合などは事前の確認が必要です。

医療機関を探す手段として、こども家庭庁ホームページの「不妊治療を実施している医療機関検索」があります。都道府県別の検索や、土日・夜間診療の有無なども確認できるため、受診先を確認したい場合はこちらを利用するのも良いでしょう。

Q:不妊症の原因(男女)にはどんなものがある?

不妊症の原因はさまざまなものがありますが、比較的頻度が高いものとして、排卵因子、卵管因子、男性因子が挙げられます。

排卵因子は、排卵障害により正常な排卵が起こらずに妊娠につながらないようなケースを指します。排卵障害の原因としては、高プロラクチン血症や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などが挙げられます。

卵管因子は、卵管が狭くなっていたり閉じてしまっている、または周囲が癒着して動きが制限されることで、卵子が卵管に取り込まれにくくなっているようなケースです。卵管因子の原因として性器クラミジア感染や子宮内膜症、腹部や骨盤内の手術歴などが影響する場合もあります。

男性因子は、男性側に原因があるケースで、造精機能障害や性機能障害、精路通過障害が代表的な原因となります。不妊の原因の約半数は男性側にもあることが知られており、男性の検査も重要となっています。

Q:不妊検査は何歳から受ける?

不妊検査を開始する年齢は、個人によって生活の状況が異なるため一概に決められるものではありません。

ただし、将来的に明確な出産の希望がある場合、参考となる研究結果があります。2015年の海外の研究では、希望する子どもの人数に対して体外受精などの不妊治療を開始するべき女性の年齢の目安を算出しています3)。

結果の一例を紹介すると、体外受精を実施する場合に1人の子どもを望む際に90%の確率で達成できる年齢は35歳、2人および3人の子どもを望む場合は、それぞれ31歳と28歳が目安となるという結果でした。

関連記事:不妊治療は何歳から始めて何歳まで可能?女性と男性の年齢の影響や保険適用・助成金についても解説

上記のように希望する子どもの人数によっては早い段階で治療を開始した方が良い場合もあるため、ご自身の希望と状況を整理して、検査を受けることも検討するようにしましょう。

おわりに

参考文献

1)日本産科婦人科学会. 不妊症. 日本産科婦人科学会ウェブサイト

https://www.jsog.or.jp/citizen/5718/

2)American Society for Reproductive Medicine. Definition of infertility. Practice Committee Documents. ASRM.

https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/definition-of-infertility

3)Habbema JDF, Eijkemans MJC, Leridon H, te Velde ER. Realizing a desired family size: when should couples start? Hum Reprod. 2015;30(9):2215-2221.

https://academic.oup.com/humrep/article/30/9/2215/621769