妊娠超初期症状は、名前のとおり妊娠した超初期から始まる症状です。全ての人に現れるわけではなく、症状の種類もさまざまであり自分で判断することが難しい場合も少なくありません。この記事では、妊娠超初期症状がいつから始まるか、そして症状の種類や妊娠の可能性がある場合に注意したい点などを解説します。

妊娠超初期症状とは?いつから始まる?

妊娠超初期症状とは、妊娠3~4週頃から始まる症状のことを指します。おりものの変化のほか、眠気やだるさ、食欲不振などの症状が現れる可能性がありますが、個人差も大きいのが特徴です。ただし、「妊娠超初期」や「妊娠超初期症状」は正式な医学用語ではないため、診察などではあまり使われません。

妊娠超初期症状が起こる原因のひとつは、ホルモンバランスの変化と考えられます。女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンの分泌が増えることなどから、妊娠超初期症状が起こると考えられます。

妊娠超初期と妊娠初期の違い

妊娠超初期と妊娠初期は該当する期間が違います。妊娠初期は最終生理日の初日から13週6日までを指しますが、「妊娠超初期」はこの中でさらに初期にあたる4週頃までを指す用語です。

妊娠超初期症状は妊娠初期症状の中でも特に初期から見られる症状であり、明確に区別されるようなものではありません。一方で、生理の遅れなどは妊娠5週以降にしかない症状であり、これらは妊娠超初期症状には含まれないものです。

妊娠超初期症状と生理前症状の違い

妊娠超初期症状と生理前症状は、どちらもホルモンバランスの変化によって起こるため、判別が難しいことが多いでしょう。妊娠するとエストロゲンとプロゲステロンが増加し、眠気やだるさ、乳房の張り、精神的な不安などの症状を引き起こすと言われています。

一方で、生理前にもホルモンバランスの変化が原因で同じような症状があらわれることがあり、生理前症候群(PMS)とも呼ばれることがあります。

共通の症状が現れやすい状態ですが、生理が始まるかどうかと基礎体温の変化の有無が大きな違いです。妊娠している場合は生理が始まらず、基礎体温が高い状態が続きます。一方、生理前症状の場合は通常の周期で生理が始まります。

生理予定日を過ぎても生理が来ず、高温期が続く場合は妊娠の可能性も考えられます。1週間以上生理が遅れた際は妊娠検査薬で確認することも考えるようにしましょう。

妊娠超初期症状と想像妊娠(思い込み妊娠)との見分け方

妊娠を強く望んでいる場合や妊娠への不安が大きい場合、強いストレスによって、実際には妊娠していなくても体調不良や月経の遅れなど、妊娠超初期とよく似た症状があらわれることがあります。これは「想像妊娠(思い込み妊娠)」と呼ばれ、主にホルモンバランスの乱れが原因と考えられる現象です。

一方、本当の妊娠超初期にはさまざまな症状があらわれることがありますが、ポイントとなるのは基礎体温の変化です。妊娠していれば高温期が続きますが、妊娠していない場合は生理予定日付近で体温が下がります。普段から基礎体温を測定し、体温の変化を把握することが大切です。

妊娠検査薬を正しい時期に使うと高い精度で妊娠を判定できますが、妊娠超初期に該当する時期では正確な判定ができません。一般的な妊娠検査薬は、月経予定日の1週間後以降に使用すると99%以上の精度で判定可能です。適切な時期に使用しましょう。

妊娠検査薬について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

参考記事:妊娠早期に検査薬を使うとどうなる?偽陽性のパターンや判定窓が薄い場合なども

妊娠超初期にあらわれる主な症状をチェック

個人差がありますが、妊娠すると超初期症状としてさまざまな症状があらわれる可能性があります。ホルモンの変化によって、おりものの性状や食欲、眠気などが普段と違うと感じる場合もあるでしょう。

具体的にどのような症状があらわれるのか、以下で詳しくご紹介します。

おりものの量や色が変化する

おりものはエストロゲンの影響を受けているため、月経周期や妊娠により量が変化します。正常なおりものはにおいがなく、乳白色や半透明な見た目です。排卵期直前にはエストロゲンが上昇しているため、特にのびのいい透明なおりものを認め、排卵後にはプロゲステロンの影響で乳白色となります。

妊娠するとエストロゲンの分泌が増え、おりものの量が増えます。透明や白っぽく、さらっとよく伸びることが多いです。

また、人によっては、妊娠4週頃に着床出血を認めることがあります。着床出血とは、受精卵が子宮内膜に着床する際に、子宮内膜の血管を傷つけることで起こる少量の出血のことをいいます。少量の出血がおりものに混ざり、ピンクや茶色っぽくなるため、月経と勘違いされることもあります。

これらの変化には個人差があり、妊娠してもおりものの量や状態が変わらない、あるいは減少する場合もあります。

眠気やだるさを感じる

妊娠初期にはプロゲステロンが増加します。プロゲステロンは、子宮の筋肉の収縮を抑えて妊娠を継続させる働きがあります。

また、基礎体温を上昇させるため日中でも眠気を感じやすく、睡眠と覚醒のメリハリがつかず寝つきが悪くなったり、だるさや集中力の低下といった症状があらわれることがあります。

食欲不振になったり食欲旺盛になったりする

プロゲステロンは、食欲を増加させる一方で、胃腸の機能を低下させるため、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流して胸やけを起こす原因にもなります。

においに敏感になり、芳香剤や香水、柔軟剤の香りにも敏感に反応することがあります。また、吐き気などによる食欲不振や、逆に食欲旺盛になるほか、好みや味覚の変化が生じることも少なくありません。

なお、プロゲステロンは妊娠後期まで上昇しますが、つわりは妊娠16週頃までに治まることが多いです。

乳房の張りや乳頭の痛みを感じる

妊娠すると体内ではプロゲステロンが増加し、母乳を作る準備として乳腺が発達します。また、プロゲステロンには水分を体内に蓄える働きもあり、乳房にも水分がたまるようになります。このような変化によって、胸の張りや痛みが生じます。

これらは妊娠初期に多く見られる変化であり、妊娠検査薬で陽性反応が出る前から自覚する方もいます。ただし、感じ方には個人差があるため、体調の変化を注意深く観察しましょう。

精神的に不安定になる(イライラしたり、気分が落ち込む等)

妊娠初期は、ホルモンの急激な変化により、精神的に不安定になりやすいです。妊娠前には気にならなかったことにイライラしたり、気分が落ち込みやすくなる、涙もろくなるなど感情がコントロールしづらくなることがあります。

風邪のような症状(熱っぽさや体のほてり)を感じる

女性の体温は月経周期に応じて変動し、低温期と高温期の2つの段階を示します。妊娠初期には、通常の月経周期であれば低温期に移行するはずの時期にも高温期が継続します。このため、「何となく熱っぽい」や「風邪の症状かもしれない」と感じることがあります。

唾液や鼻水の分泌量が増加する

唾液腺や鼻の粘膜が刺激され、唾液や鼻水が増えることがあります。妊娠に伴うホルモンの急激な変化から、自律神経系の乱れが影響しているかもしれないと言われていますが、はっきりとはわかっていません。

便秘や下痢になりやすくなる

プロゲステロンの増加により腸の動きが鈍くなります。また、つわりによる食欲不振で食事量が減少することもあり、便秘になりやすくなります。

一方で、ストレスやホルモンバランスの変化から自律神経系が乱れ、下痢を引き起こすこともあります。

お腹の張りや腹痛・腰痛を感じる

妊娠すると子宮が徐々に大きくなり、子宮を支える靭帯が引っ張られます。これにより、生理痛に似たような腹痛や引きつるような痛みを感じることがあります。

さらに、ホルモンの影響で胃腸の動きも鈍くなるため、便やガスが腸内にたまることで腹部の張りや腹痛を感じることもあります。

また、妊娠初期から出るリラキシンというホルモンにより、骨盤や背骨の関節、靱帯が緩むため、腰痛や恥骨痛が現れやすくなります。

頭痛やむくみを感じやすくなる

プロゲステロンは、体内に水分を溜める作用があるため、むくみがあらわれることがあります。また、プロゲステロンは血管を拡張させるため、頭痛や片頭痛を起こします。

肌荒れや口内炎がおこりやすくなる

妊娠に伴うストレス、ホルモンの急激な変化により、肌が敏感になったり、汗や皮脂が増えたり、湿疹など肌のトラブルを引き起こしやすくなります。

ホルモンバランスの変化に加え、栄養不良、免疫力の低下などで口内炎が起こりやすくなります。

めまいや立ちくらみが起きやすくなる

妊娠に伴うホルモンの急激な変化により、自律神経系のバランスを崩し、血圧の調整や血管の収縮・拡張へ影響を与えます。その結果、めまいや立ちくらみを引き起こしやすくなります。

妊娠の可能性があるときに気をつけるべきこと

妊娠の可能性に気づいた場合、超初期の段階でもいくつか注意したい点があります。飲酒や喫煙、カフェインを控えるなど妊娠初期以降も注意すべきことがありますので、なるべく早い段階で知っておくのが良いでしょう。

具体的なポイントを見ていきます。

お酒を飲まない

妊娠中の飲酒による赤ちゃんへの悪影響は、「胎児性アルコール症状群」と総称されます。

アルコールは胎盤を通過し赤ちゃんに移行します。多くの研究により、赤ちゃんの形態異常や脳萎縮、胎児発育不全や、先天奇形(心臓・聴覚異常)、神経発達障害が増加することが明らかになっています。また、母体への影響として、妊娠高血圧症候群や常位胎盤早期剥離のリスクとも言われています。

これらの理由から、妊娠全期間を通じて禁酒することが勧められます。

タバコを吸わない

妊娠中の喫煙は、妊娠・出産・児の健康に悪影響があることが報告されています。ニコチンや一酸化炭素などの有害物質が胎盤を通過し、赤ちゃんへの酸素供給を減少させることで、流産・早産の増加、妊娠合併症の増加、先天異常のリスクが上昇します。

長期的には、生まれてくる子どもの健康にも影響を与えます。呼吸器系の問題、発達障害、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが上昇することが報告されています。

重要なのは、これらの影響が直接喫煙だけでなく、受動喫煙によっても引き起こされることです。

また、加熱式タバコや電子タバコにもニコチンや発がん性物質などの有害成分が含まれていると言われており、これらの受動喫煙も、母体や赤ちゃん、こどもの成長に悪影響をもたらす可能性が高いです。

これらの理由から、妊娠中はもちろん、妊娠を計画している段階から禁煙することが強く推奨されます。また、家族やパートナー、周囲の人々も、禁煙や喫煙場所への配慮が必要です。

ビタミンAの過剰摂取を避ける

妊娠超初期の段階でもビタミンAの過剰摂取には注意が必要です。ビタミンAは、視覚や皮膚、粘膜の健康維持、赤ちゃんの正常な発育に欠かせない栄養素です。しかし、過剰摂取すると赤ちゃんの中枢神経系や骨の形成に悪影響を及ぼし、先天異常のリスクが高まることが報告されています。

厚生労働省は、成人女性のビタミンAの耐容上限量は1日あたり2,700µg RAE(レチノール活性当量)と定めています。耐容上限量とは、毎日摂取しても健康リスクが生じない最大量のことです1)。

サプリメントやマルチビタミンにはビタミンAが含まれていることもあり、知らず知らずのうちに摂取量が上限を超えてしまう場合もあるため、成分表示を確認する習慣を持ちましょう。緑黄色野菜に含まれるβ-カロテンなどのカロテノイドは体内で必要に応じてビタミンAに変換されますが、これらによる過剰症の心配はありません。

また、万が一、ビタミンAを一時的に多く摂取してしまった場合にも、すぐに深刻な影響が出るわけではありませんので、しばらく摂取を控えてバランスの良い食事を心がけることが大切です。

妊娠期は特に栄養バランスが重要です。ビタミンAの摂取は「不足しない・摂りすぎない」ことを意識して妊娠期間を過ごしましょう。

カフェインを控える

カフェインはコーヒーや紅茶、緑茶以外にも、栄養ドリンクやエナジードリンクなどにも含まれています。

カフェインの摂りすぎによって、中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数の増加や興奮、消化器系の不調などが起こると言われています。特に妊娠中に摂り過ぎると、赤ちゃんの発育に影響が及ぶ可能性が指摘されています2)。

国内では、カフェインの摂取量について規定されていませんが、諸外国の基準を参考に、摂りすぎに注意をしましょう。

妊娠中のカフェイン摂取量は、1日200〜300mgまでを目安にするのが安心です。これは、コーヒーでカップ2杯程度になります。

コーヒーを飲む習慣がある人は、カフェインの少ないコーヒー(デカフェやカフェインレス)を試してみるのもいいでしょう。

大切なのは、自分の体調に合わせて、適量を心がけることです。

※デカフェ、カフェインレスは、コーヒーのカフェインを 90 %以上取り除いたものと定義されています。

出典:食品安全委員会.お母さんになるあなたと周りの人たちへ.食品安全委員会ウェブサイト(一部改変)

https://www.fsc.go.jp/okaasan.html

薬を服用する際は医師に相談する

妊娠の可能性がある場合に薬を服用する際は必ず医師に相談しましょう。妊娠4週未満では、赤ちゃんの器官形成が始まっていないため、奇形などの影響を与える可能性はないと考えられています。

しかし、妊娠4週以降は薬の影響を受けやすい「絶対過敏期」に入り、まれに体の中に長い期間残る薬もあるため注意が必要です。

また、妊娠4週未満かどうかは自分で判断することも難しいため、妊娠超初期と考えられる時期であっても、妊娠に気づいた後は自己判断で新しい薬を使用するのは避けるのが安全です。

妊娠前から医師の指示で継続している薬については、妊娠の可能性に気づいた時点でなるべく早く医師に相談し、継続するべきかを判断してもらうようにしましょう。

激しい運動はおこなわない

妊娠超初期に運動が直接流産の原因となることはありませんが、妊娠の可能性がある場合は激しい運動は基本的に避けるべきです。妊娠初期はホルモンバランスの急激な変化によって体調が不安定になりやすく、めまいや倦怠感、つわりなどがあらわれることが多い時期です。

新たに運動を開始する際は妊娠12週以降が推奨されています。普段から運動習慣がある方でも無理をせず、体調の変化に十分注意しましょう。

ウォーキングやストレッチ、マタニティヨガ、水中エクササイズなどの有酸素運動は、体への負担が少なく、妊娠経過が順調であれば取り入れても問題ないとされています。

妊娠中に運動する場合は、疲れたらすぐに休息を取ることが大切です。特に、転倒や転落、腹部への衝撃が予想される運動や、接触してケガをするリスクが高い運動は避けましょう。

出典:日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会.産婦人科診療ガイドライン―産科編2023.日本産科婦人科学会ウェブサイト

https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2023.pdf

妊娠初期の運動についてさらに詳しく知りたい方は、妊娠初期の運動についての記事もご覧ください。

参考記事:妊娠初期は運動してもいい?妊娠中にできる運動と注意点

レントゲンに注意する

レントゲンによる放射線(X線)の被曝についても注意が必要です。受精後10日までの被曝では、「全か無かの法則」と呼ばれ、流産となるか正常に発育するかのどちらかで、奇形は基本的に生じません。受精後11日〜妊娠10週での被曝は奇形を誘発する可能性はありますが、50mGy(ミリグレイ)未満では奇形発生率は上昇しません。

ちなみに、病院で受ける一般的なレントゲン検査による平均的な胎児被曝量は、0.01mGy以下〜10mGy程度、健康診断でよく行われる胸部単純レントゲン検査の胎児被曝線量は 0.01mGy以下であるため、赤ちゃんに影響を及ぼすとされる量よりもずっと少ないです。

しかしながら、不要な被曝を避けるため、妊娠超初期にレントゲン検査を受ける場合には、妊娠の可能性があることを必ず伝えてください。

感染症対策をおこなう

妊娠中は免疫機能が低下しやすく、さまざまな感染症にかかりやすくなる可能性があり、重症化もしやすい傾向にあります。

妊娠中に特に注意が必要な感染症として、風疹、B型肝炎、HIV、トキソプラズマ症、サイトメガロウイルス感染症などがあり、胎児奇形などを起こします。また、風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスの予防も欠かさず行いましょう。

日頃から感染症の理解を深めるだけでなく、手洗いやうがいなどの感染予防に努めるようにしてください。食品は洗浄・加熱をしっかり行い、食中毒を防ぎましょう。生肉、生のチーズの摂取はしないようにし、他の生ものを食べる際にも十分注意が必要です。

妊娠中だけでなく、妊娠を希望する段階から医師と相談し、抗体検査や予防接種などの対策をとるのも重要です。

産婦人科を受診するタイミング

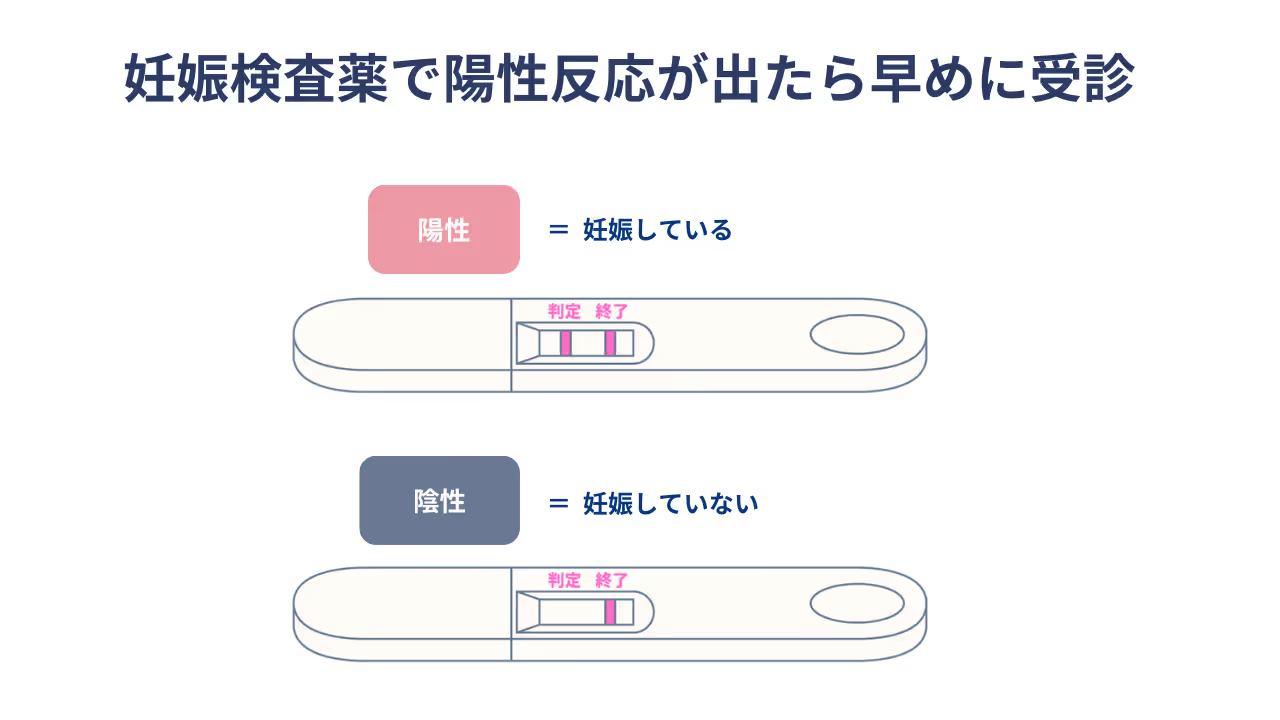

妊娠検査薬で陽性反応が出た場合は、必ず早めに病院を受診して妊娠の確定診断を受けましょう。

妊娠検査薬は、hCGという妊娠のホルモン値を見ているだけですので、異所性妊娠(子宮外妊娠)や流産を見分けることはできません。「何度も通院するのは大変だから赤ちゃんが見える時期に受診すればいい」と考えることがあるかもしれませんが、異所性妊娠の場合、赤ちゃんが見える時期には胎嚢は破裂し、大量出血で母体死亡につながります。妊娠検査薬で陽性反応が出たら、早めに病院を受診してください。

結果が陰性でも月経が遅れている場合は、病気の可能性も考えられますので、病院を受診することをおすすめします。

妊娠超初期に関連してよくある質問

妊娠超初期症状に関して、よくある質問と回答をご紹介します。

Q:妊娠超初期症状がない人の割合は?

妊娠超初期症状が全く現れない人の割合について、はっきりしたデータは存在しません。妊娠超初期症状の有無や程度には大きな個人差があるため、症状が全くない方も一定数います。

症状がないことと妊娠の継続には直接の関係はないため、症状がなくても心配しすぎる必要はありません。

Q:妊娠超初期(1〜3週)のエコー検査で赤ちゃんの様子はわかる?

妊娠超初期と言われる時期では、赤ちゃんの様子は確認できません。

経腟超音波では、妊娠5週ごろから子宮内に胎嚢が確認できるようになります。胎嚢は子宮内膜に受精卵が着床すると形成される赤ちゃんを包む袋のようなものです。

ただし、月経不順の方など、排卵が遅れた場合には、妊娠週数がずれますので、最終月経から計算した週数で必ず見えるわけではありません。

Q:妊娠前もしくは妊娠超初期から葉酸は摂取するべき?

妊娠を希望している、または妊娠の可能性がある女性は、妊娠前から葉酸を積極的に摂取することが大切です。葉酸は赤ちゃんの神経管(脳や脊髄のもととなる部分)の正常な発達に不可欠な栄養素であり、妊娠初期に不足すると神経管閉鎖障害(NTD)のリスクが高まることが明らかになっています。

神経管の形成は妊娠6週ごろまでに完了するため、妊娠を計画している段階から、通常の食事に加えて1日0.4mg(400μg)の葉酸サプリメントを摂取することが推奨されています3)。食事だけで理想的な量を摂取するのは、日本人の食生活では難しいと考えられていますので、サプリメントの活用も検討しましょう。

Q:妊娠超初期の着床出血と月経の見分け方は?

着床出血とは、受精卵が子宮内膜に着床する際に起こる少量の出血です。

着床出血は起こるタイミングも症状も月経と似ているため、見分けがつきにくいことがあります。なお、着床出血は妊娠全体の約10〜25%の方にみられるとされています。必ず起こるものではありません。

また、月経にも個人差があるため目安として下記を参照ください。

Q:NIPT(新型出生前診断)を受けられるタイミングは?

NIPTは、母体血中に含まれる赤ちゃん由来のDNAを分析し、21トリソミー、18トリソミー、13トリソミーの可能性を調べる出生前遺伝学的検査です。

一般的に妊娠10〜16週頃に実施されています。検査時期が早すぎると胎児DNAが不十分で偽陽性・偽陰性のリスクが高まります。一方、遅すぎると、陽性判定後の羊水検査などの追加検査が遅れてしまいます。

NIPTを受ける場合は、指定された時期に受けるようにしましょう。

おわりに

参考文献

1)「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会.日本人の食事摂取基準(2025年版)作成検討会報告書.厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf

2)食品安全委員会.お母さんになるあなたと周りの人たちへ.食品安全委員会ウェブサイト

https://www.fsc.go.jp/okaasan.html

3)厚生労働省. 妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針~妊娠前から、健康なからだづくりを~ 解説要領. 厚生労働省ウェブサイト

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a29a9bee-4d29-482d-a63b-5f9cb8ea0aa2/aaaf2a82/20230401_policies_boshihoken_shokuji_02.pdf